「グローバル化」「情報化」「超高齢化」という急激な社会変動のなかで、日本社会は、未だ経験したことのない様々な問題に直面しています。社会学専攻は、社会学の専門的な研究を通じて、現代社会に生起している諸問題・諸現象を理解するための専門的な知識を修得し、かつ、現代社会に対応する社会学的応用力を身につけ、民間組織や政府機関など社会の様々な分野で活躍することのできる人材の養成を目的としています。

個々の知的自己実現へ向けた取り組みのために

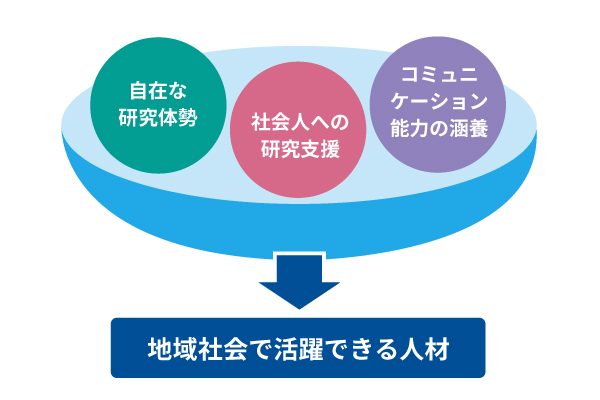

1.大学院生各自に応じた目的達成のための自在を支援します!

社会学専攻においては、社会学という学問分野の特殊性に鑑みて、パターン化された履修モデルを設定しません。つまり、大学院生個々人の研究テーマにあわせて、履修すべき講義科目を設定します。したがって、大学院生は、大学院入学後に研究計画を作成する際、指導教員の指導のもとに、自らの研究テーマに即した講義の履修計画(通常2年間)をたてます。 そのために大学院生は、まず、9つの専門分野のうち、1つを主専攻科目として選択し、その専門分野を担当する教員を指導教員と定め、指導教員が担当する「研究指導」「講義」「演習」を受講し、さらに必要な場合には「調査実習」を受講できます。また、大学院生は、主専攻以外に副専攻科目として2から3専攻科目を選択し、「講義」もしくは「演習」を受講できます。 大学院生個々人の研究テーマに応じて研究を進めていくうえで、研究の幅を広げつつよりテーマを深化させる必要があれば、他専攻及び他研究科で開講されている講義科目を履修することができます。

2.ディスカッションを足がかりに豊かなコミュニケーション能力獲得を支援します!

社会学専攻の授業では、「講義」科目においても、院生には毎時間の授業に備えた相当の準備を行うことが要求されます。また、授業では、ディスカッションやプレゼンテーションなどのコミュニケーション能力を高めていくことを目指しています。

したがって、個々人のテーマにあわせた研究テーマに対する研究を進めること、結果的に企業活動をはじめ、あらゆる社会活動に求められるコミュニケーション能力の涵養が期待できます。

したがって、個々人のテーマにあわせた研究テーマに対する研究を進めること、結果的に企業活動をはじめ、あらゆる社会活動に求められるコミュニケーション能力の涵養が期待できます。

3.社会人の方にこそ、研究推進を支援します!

社会学専攻は、昼夜開講制を導入しており、研究者の養成のみならず、民間組織や政府機関などを含めて、社会の広範な分野で活躍することのできる人材育成を教育目標としています。担当教員と調整の上、個々の生活サイクルに応じた授業編成ができるよう、最大の配慮をしています。

大学院生には、自らの研究テーマや問題意識を鮮明に持つと同時に、「自己の社会的目標」を明確に描くことが期待されます。その結果、地域社会に大学院生各自が貢献できるよう支援します。

また、本専攻で修士課程を修めた後、他大学院博士課程への進学を希望する場合は、指導教員と相談の上、個々の希望する進路実現のための指導を受けることができます。

大学院生には、自らの研究テーマや問題意識を鮮明に持つと同時に、「自己の社会的目標」を明確に描くことが期待されます。その結果、地域社会に大学院生各自が貢献できるよう支援します。

また、本専攻で修士課程を修めた後、他大学院博士課程への進学を希望する場合は、指導教員と相談の上、個々の希望する進路実現のための指導を受けることができます。

方針

人文科学研究科社会学専攻は、社会学の専攻分野における学術の理論および応用を教授研究し、高度の学識と専門能力を備えた人材を養成することを目的とする。この目的を達成するため、次の3つの方針を定めて教育活動を進めます。

主たる授業科目

- 社会意識論Ⅰ・Ⅱ

- クイア・スタディーズⅠ・Ⅱ

- 国際社会学Ⅰ・Ⅱ

- 現代社会論Ⅰ・Ⅱ

- カルチュラル・スタディーズⅠ・Ⅱ

- コミュニケーション論Ⅰ・Ⅱ

- 感情社会学Ⅰ・Ⅱ

- 社会問題の社会学Ⅰ・Ⅱ

- 社会調査論Ⅰ・Ⅱ

近年の主な修士論文テーマ

- 中国の「同性婚合法化事件」により構築される代理出産問題

- ゲイバーのリアル空間ダイナミズム—リアルとヴァーチュアルの比較社会学—

- 「家族になること」のリスク-地方都市における若者の結婚意識に関する考察-