伊藤ゼミナール

指導教員:伊藤 嘉亮 教授

分野

刑法

ゼミナールの内容

現代社会は、特殊詐欺(オレオレ詐欺など)、危険運転、インターネット上の誹謗中傷、政治家の買収、安楽死・尊厳死、責任能力など、刑法に関係する様々な問題を抱えています。しかし、これらは、そもそも何を議論しなければならないのか、どこに適切な落としどころがあるのかすら分からないものであって、手探りで検討しなければなりません。ゼミナールでは、こうした難問を素材にプレゼンテーション、グループワーク、およびディスカッションなどを行い、一緒に頭を抱えて悩みながら、問題発見・解決能力の修得を目指しています。

奥谷ゼミナール

指導教員:奥谷 健 教授

分野

税法

ゼミナールの内容

税法に関する判例を基本的素材として、税に関する法的問題についてディベートを通して考えています。税は生活をしていく中で必ず負担を実感する重要な問題です。税に関する正しい知識を持つことは社会生活において重要な意味を持ちます。その税について、判例やそれに関する学説を調べていく中で、それらを読み解く力を身につけてもらいます。また、それらをもとに議論することで他者の意見を聞き考える力、自分の考えを説得力をもって表現する力を養います。

片上ゼミナール

指導教員:片上 孝洋 教授

分野

憲法

ゼミナールの内容

現代社会で注目される、校則と頭髪の自由、同性婚、夫婦別姓といった憲法問題を、関連判例の精読を通して深く掘り下げます。このゼミナールは、学生の皆さんが主体的に運営します。各自が選定した判例について報告し、その内容をもとに全員で活発なディスカッションを展開することで、学生は憲法の理論や解釈を多角的に学びます。この主体的な学びを通して、専門的な知識はもとより、総合的な分析力、コミュニケーション能力、主体性、そして探究心を磨き、社会で活躍するための基礎力を養成します。

門脇ゼミナール

指導教員:門脇 美恵 教授

分野

行政法

ゼミナールの内容

「行政法」とは何か。そのような名称の一つの法律があるわけではなく、それは行政に関するきわめて多数の法令の総称であり、法律に限ってもその数は1800とも1900とも言われています。そのように数が多いということには当然に意味があり、私たちが社会で生活していくうえで「行政法」が無くてはならない存在である、ということです。朝起きてから寝るまで、さらに言えば生まれてから死ぬまで、私たちは——その存在を意識するかどうかにかかわらず——「行政法」に関わりながら生きています。このゼミでは、そのような「行政法」の姿を、様々な分野の具体的素材(時事問題や裁判例)を使って「見える化」し、行政および行政法の存在意義と、そこから導かれる法原理を学びます。

鬼頭ゼミ

指導教員:鬼頭 祐紀 准教授

分野

民法、家族法、韓国法

ゼミナールの内容

このゼミでは、家族に関連する法的な問題について扱っています。昨今、ニュース等でよく目にする夫婦別姓や、いつかは私たちが経験する相続などが学習の対象です。

これらの問題について、毎週、グループや個人で調査・報告を行い、さらにはゼミ生全員でディスカッションを実施しています。ゼミでの活動を通じて、法学部生として法的知識や法的思考力を養うことはもちろん、大学卒業後に社会人として必要不可欠な社会人基礎力の育成・向上も目指しています。

これらの問題について、毎週、グループや個人で調査・報告を行い、さらにはゼミ生全員でディスカッションを実施しています。ゼミでの活動を通じて、法学部生として法的知識や法的思考力を養うことはもちろん、大学卒業後に社会人として必要不可欠な社会人基礎力の育成・向上も目指しています。

十河ゼミナール

指導教員:十河 隼人 准教授

分野

刑法

ゼミナールの内容

このゼミでは、同級生どうしで研究班を組み、刑法にかかわる任意の研究テーマ(例:安楽死の是非、銃・刀剣規制のあり方)を自分たちで設定して共同研究を行います。共同研究の過程では、班内での議論はもちろん、研究成果のプレゼンテーションを行い、それを受けた教員や他班の学生と討論することを通じて、研究のブラッシュアップを行い、その完成を目指していきます。以上の取り組みを通じて、問題発見力、他者と連携しながら議論をまとめる調整力、主張をわかりやすく伝えるプレゼンテーション能力・ディベート能力を養います。

鄭ゼミナール

指導教員:鄭 芙蓉 教授

分野

民法、不動産登記法、中国法

ゼミナールの内容

1896年に制定された民法が約120年ぶりに改正され、2020年4月1日から施行されました。今回の民法改正により、これまでの事件処理が変わるのか、それとも変わらないのか、変わる場合にはどこがどのように変わるのか、従来の判例は、改正後もその意義が失われないのかについて研究する必要があります。このゼミは、事例問題を用いて、改正前民法と改正後民法を比較し、改正法に関する理解を深めることを目的とします。ゼミナールを通じて、問題を発見して解決できる能力、資料収集や調査する能力、自分の主張を正確に人に伝えられるプレゼンテーション能力、他人と議論するディベート能力の向上を養っていきたいと思います。

古川ゼミナール

指導教員:古川 朋子 准教授

分野

会社法・金融商品取引法

ゼミナールの内容

会社法・金融商品取引法分野の先進的な論文を読んだり、ケース・スタディーを報告形式で行います。

会社法や金融商品取引法の分野の事件は、ニュース等でセンセーショナルに報じられ、世間の耳目を集めることも稀ではありません。しかし、事件の理解の前提として法制度を理解し、ときに多岐にわたる複雑な取引関係を把握したうえで、法律問題の核心に迫ることはなかなか大変な挑戦です。それにもかかわらず、ゼミ生は果敢に取り組んでいます。

ゼミの目的のひとつとして、報告者とそれ以外の受講生との間の議論を通じ、自らの知見に新しい地平を広げることも掲げたいと考えています。

会社法や金融商品取引法の分野の事件は、ニュース等でセンセーショナルに報じられ、世間の耳目を集めることも稀ではありません。しかし、事件の理解の前提として法制度を理解し、ときに多岐にわたる複雑な取引関係を把握したうえで、法律問題の核心に迫ることはなかなか大変な挑戦です。それにもかかわらず、ゼミ生は果敢に取り組んでいます。

ゼミの目的のひとつとして、報告者とそれ以外の受講生との間の議論を通じ、自らの知見に新しい地平を広げることも掲げたいと考えています。

前田ゼミナール

指導教員:前田 星 准教授

分野

西洋法制史学、裁判の歴史

ゼミナールの内容

ハムラビ法典のレプリカ

このゼミでは、法や制度について歴史的観点から考えていきます。現行のどのような法や制度も、ある歴史的な背景のなかで生まれたものです。いつ、どこで、なぜそれが成立し、どのように変化してきたのかを探ることで、それらについてより深く理解することができます。ゼミでは課題が出されたり、あるいは自分で設定したりします。それらについて調べて単に知的好奇心を満足させるだけではなく、発表やレポートという形でその成果を報告することで、自分の考えを他者にわかりやすく説得的に伝える技術を身につけることができます。

松本ゼミナール

松本 奈津希 准教授

分野

憲法、基本的人権

ゼミナールの内容

基本的人権に関わる憲法判例や時事問題を主な題材として、文献調査能力やプレゼンテーション能力を高めていきます。答えは必ずしも一つではありません。全員でのディスカッションを通じて、他者の様々な意見に触れていくことで、多角的な視点を養います。また、各自が主体的に判例研究を積み重ねることにより、公務員試験などの各種資格試験合格に必要な知識や法的思考力を身に付けていくことができます。

最終目標は、わたしたちの身近にある憲法問題を見つけ出し、自身の見解を論理的に説明し、議論できる能力を獲得することです。

最終目標は、わたしたちの身近にある憲法問題を見つけ出し、自身の見解を論理的に説明し、議論できる能力を獲得することです。

三阪ゼミナール

指導教員:三阪 佳弘 教授

分野

日本法制史、裁判・法曹の歴史

ゼミナールの内容

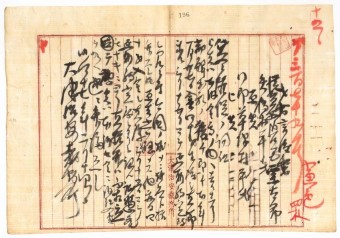

明治前期の判決原本

このゼミでは、現在の日本の法制度について、歴史的な視点から批判的に検討します。昔からこうだから、これが日本の文化・伝統だから、などといって、現在の私たちの生き方に合っていない制度が「墨守」されていることがままあります。本当にそうなのか?ひょっとしたらそうした説明には合理性がないのでは?という疑問をもって、それにかかわる文献を調べ、その結果を発表し、意見交換し、自分なりにどうあるべきかを考えていくのがこのゼミの目的です。

(写真は明治前期の判決原本。これは貸金催促事件。原被告名は隠しています)

(写真は明治前期の判決原本。これは貸金催促事件。原被告名は隠しています)

森ゼミナール

指導教員:森 啓悟 助教

分野

会社法、金融商品取引法

ゼミナールの内容

会社は、経済活動を担い、現代社会を支えています。本ゼミでは、その会社に関係する法律である会社法や金融商品取引法について扱います。企業不祥事をニュースなどで耳にすることがあるかと思いますが、現実の会社において、どのような問題が起こっているのか、それが法的にどのような意味を持ち、どのように解決すべきであるのか、実際にどのように解決されているのか、ゼミ生が主体的に報告し、議論しています。報告や議論を通して、単なる知識だけではなく、プレゼンテーション能力やディスカッション能力も身に着けてもらいます。

山﨑ゼミナール

指導教員:山﨑 俊恵 教授

分野

刑事訴訟法、少年法

ゼミナールの内容

主に刑事訴訟法分野の新しい話題(2021年度は「司法取引(合意制度)」や「刑事免責制度」)をテーマに、グループごとに学習した成果の報告を受けて、ゼミ全体で討論しています。最終目標は、法律の原理を基礎に法の解釈や立法のあり方を考えられるようになることです。大学卒業後にどのような職に就いても役に立つ、他者と協力したり多様な意見に耳を傾ける姿勢、信頼できる資料を探し、正確に把握した事実に基づいて現状の問題点を特定し、適切な解決策を考える力を身につけることも、重要な目標としています。

山田明美ゼミナール

指導教員:山田 明美 准教授

分野

民事訴訟法、民事執行法、民事裁判

ゼミナールの内容

世の中ではお金を巡るトラブルなど財産に関する紛争や離婚や子どもを巡る家族に関する紛争が起こります。こうした紛争を解決する手段の一つが民事訴訟であり、公正かつ迅速に紛争解決・権利実現できるよう制度設計されています。判例や事例問題などを題材に教員・ゼミ生同士の多方向の議論を通じて民事訴訟制度やその手続原則について理解を深めていきます。判例や事例について調べ、考え、発表することで、自主的・積極的な学びの姿勢を身に付けることのみならず、紛争予防の思考や問題発見・解決能力を養うことをもめざします。

山田晋ゼミナール

指導教員:山田 晋 教授

分野

社会保障法、社会福祉法、労働法

ゼミナールの内容

学校にゆけない彼の一日 グアテマラにて

このゼミでは、社会法(社会保障法、社会福祉法、労働法、国際労働法)の主要問題を扱います。高齢社会、SDGs、ヤングケアラー、介護地獄、子どもの貧困、虐待、ワーキング・プア、過労死、ブラックバイト、セクハラ、ひきこもり、孤独死、児童労働、差別、「結社の自由」への弾圧、などマスコミで取り上げられる多くの問題は、法的には社会法で対応すべきものです。また人権は国境を超えるものです。世界中のどこかでの人権侵害は、私たちの人権が脅かされることです。したがってグローバルな課題についても考えます。「平和を求めるならば社会正義を実現せよ」という言葉が国際労働機関(ILO)の礎石に刻まれています。ゼミではこの「社会正義」を探求します。