石田ゼミナール

指導教員:石田 万里 教授

分野

臨床医学

ゼミの内容

私たちの体は年齢とともに変化し、動脈硬化やサルコペニアなどの加齢に伴う病気が起こりやすくなります。近年、これらの疾患には「細胞の老化」や「DNAの傷つき」が深く関係していることが分かってきました。

本ゼミでは、私がこれまで取り組んできた生活習慣病や加齢関連疾患とDNA損傷との関わりについての研究をベースに、どのような栄養的アプローチが病気の予防や進行抑制に役立つのかを探っていきます。最新の医学・栄養学の知見を学びながら、「病気を防ぐ食と栄養とは何か?」をテーマに、自分たちで考え、調査・解析し、発信する力を育てるゼミです。

本ゼミでは、私がこれまで取り組んできた生活習慣病や加齢関連疾患とDNA損傷との関わりについての研究をベースに、どのような栄養的アプローチが病気の予防や進行抑制に役立つのかを探っていきます。最新の医学・栄養学の知見を学びながら、「病気を防ぐ食と栄養とは何か?」をテーマに、自分たちで考え、調査・解析し、発信する力を育てるゼミです。

鍛島ゼミナール

指導教員:鍛島 尚美 准教授

分野

応用栄養学

ゼミの内容

不規則な食事と循環器疾患の発症リスクとの関連に着目し、不規則な食事が引き起こす食後高血糖のメカニズムを消化吸収機能の観点から解明することを目指しています。現在は、朝食や昼食を抜くことが食後の血糖調節に与える影響を、消化器機能や腸内の甘味受容体の役割を中心に研究しています。この研究によって得られた知見を、食生活改善への提案につなげることを目指しています。

栢下ゼミナール

指導教員:栢下 淳子 教授

分野

臨床栄養学 給食経営管理

ゼミの内容

臨床現場で長年培ってきた経験をもとに,地域社会や国際社会に役立つ栄養管理について研究しています。具体的には、①人文学部英語英文学科と共同でセブ島貧困層住民の本格的な栄養管理、②広島県内において低栄養状態や摂食・嚥下障害の方の栄養管理、③その他高齢者の食形態に関連する研究。を行っています。

病気の人や貧困層の人のことを自分のこととして捉えてみると解決策が見い出されるかも知れません。

病気の人や貧困層の人のことを自分のこととして捉えてみると解決策が見い出されるかも知れません。

木村ゼミナール

指導教員:木村 安美 教授

分野

栄養疫学、公衆栄養学、公衆衛生学

ゼミの内容

「医食同源」という言葉が示すように、日々の適切な食事は健康を育み、一方では不適切な食事は病気のリスクを高めることにつながります。公衆栄養学は、地域に暮らす人々を対象に食を通した健康づくりをテーマとして研究する分野です。さらに、研究で得られた知見を人々の暮らしに生かすための食育や実践活動を行います。例えば、身近な健康・栄養問題である「大学生の朝食欠食」、「中年期の野菜摂取」、「高齢者の低栄養」などをテーマとして食事と健康との関連を検討し、その結果をもとにレシピの開発や料理動画の作成による健康的な食事の啓発活動を行っています。

黒飛ゼミナール

指導教員:黒飛 知香 准教授

分野

食品学、官能評価、テクスチャー

ゼミの内容

本研究室では、官能評価と機器分析を併用し、食品の風味、テクスチャーなど「おいしさ」に寄与する要因の解明、知覚機序に関する研究を行っています。また、固形物を含んだ試料の粘度測定が可能なShort Back Extrusion method(以下、SBE法)を大学でいち早く導入して活用しています。これらの研究から、各種商品の特性把握だけでなく、人の知覚に対応する指標(力学的特性)まで明らかにすることで、商品開発や配合検討などにも活用できると考えています。本研究室は、食品企業希望の学生が多く、本研究室で学んだことを社会で実践して活躍できる人材を育成していきたいと考えています。

新田ゼミナール

指導教員:新田 由美子 教授

分野

環境科学、公衆衛生学、哺乳動物遺伝学

ゼミの内容

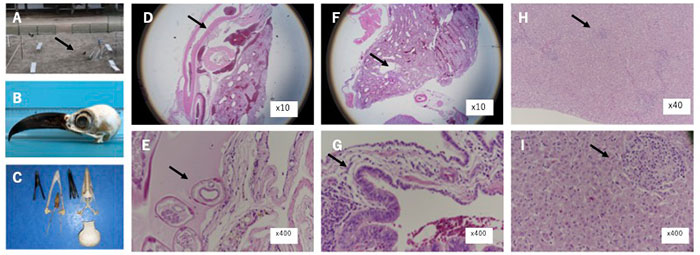

人為的活動を起源とする化学物質の生物環境に与える影響を研究しています。得られる情報を,地域住民の健康を考える疫学的研究の基盤とすることを目的としています。広島広域都市圏を対象に,生物地球化学的物質循環を,仮説を立てて調査し実験する手法を用いています。里山の野生動植物を調査する過程で,野生動物が反映する花崗岩の鉱物組成差を数値化してまいりました。図に、獣害捕獲されたハシブトガラスの剖検例の病理組織像を示します。その感染症、大気汚染、肝障害に、過酷な棲息環境が伺えます。同じ生態系構成要素の一員である私たちの公衆衛生をどのように評価するのが良いかを考えます。

図.ハシブトガラスの骨格と組織の標本

A: 広島修道大学キャンパスのハシブトガラス(→)(9号館研究室より撮影)

B: ハシブトガラス頭蓋、強膜骨化が明瞭(♀、年齢不詳)

C: ハシブトガラス骨格(頭蓋と下顎)(♂、年齢不詳)

D, E: 気嚢の吸虫( → ) (♂、年齢不詳)

F, G: 気管支上皮の過形成( → ) (♂、年齢不詳)

H, I: 肝の巣状壊死 ( → ) (♂、年齢不詳)

以上の全個体(4検体) は、2022年2〜3月に登録ハンターにより獣害捕獲された

新田がこれを研究目的で譲渡してもらい、剖検して病理学的検索を行った

山内ゼミナール

指導教員:山内 有信 教授

分野

栄養生理学、栄養生化学

ゼミの内容

消化吸収や体内代謝に関わる酵素の活性に関連した生化学実験を通じて、栄養生理・生化学的研究のための分析・解析技術の基礎を身につけます。また、研究の主旨等の説明後に協力に同意したボランティアを被検者として、健康の維持・増進に寄与する食品成分の効果の検証(すでに一般に知られている成分の効果の確認)や検索(新しい健康効果の探索)を行っています。なお、近年での実績では、核酸関連物質を多く含む玄米発酵抽出物の血糖値上昇抑制効果の科学的根拠の積み上げを行っています。