本研究のポイント

- 小顎板が小顎の端肢節から形成される様子を連続的に観察し、小顎鬚との相同性を形態学的に明らかにした

- カメムシ目昆虫を特徴づける吸収型口器 (刺し口) の主要部分である「鞘」状構造が下唇の端肢節から形成される様子を連続的に観察し、下唇鬚との相同性を形態学的に明らかにした

- 吸収型口器の形成過程を形態的に追跡することで、カメムシ目昆虫における口器進化の理解に新たな知見を提供した

研究内容

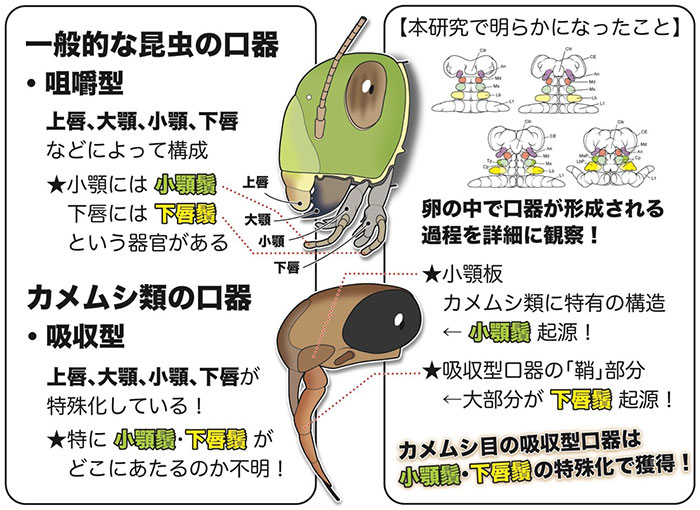

昆虫の口器は、食性や生活様式に応じて多様な形態へと進化してきました。なかでもカメムシ目の昆虫では、植物や動物の体液を効率よく吸収するために、「吸収型口器」と呼ばれる特殊な針状の口器を獲得しています。カメムシ目は不完全変態昆虫の中で最も種多様性が高く、この吸収型口器の獲得が多様化の重要な要因の一つと考えられています。

しかし、吸収型口器がどのように形成されるのか、またその各部位が一般的な昆虫の「咀嚼型口器」のどの部分と相同であるのかについては、これまで諸説あり、学術的なコンセンサスは得られていませんでした。特に、吸収型口器の基部に見られる「小顎板」は他の昆虫には存在せず、その起源については不明な点が多く残されていました。

今回、研究グループはカメムシ目の一種であるコオイムシを用いて、吸収型口器の形態形成を胚発生の初期段階から詳細に観察し、その過程を10のステージに分けました。さらに、吸収型口器の大部分は、一般的な昆虫では短い触角状の構造をもつ「下唇鬚」に由来することが明らかになりました。また、小顎板は、同様に触角状の「小顎鬚」に由来していることが示されました。

本研究は、吸収型口器の進化的起源や構造の相同性に関する理解を大きく前進させるものであり、今後の比較発生学的および分子生物学的研究において重要な形態学的基盤を提供することが期待されます。

本研究成果は 2025年5月15日に国際誌『Journal of Morphology』で公開されました。本論文はオープンアクセスです。また、詳細は添付の資料をご確認ください。

発表論文タイトル

著者

信州大学大学院 工学系研究科 (研究着手当時) 谷澤崇

日本女子体育大学 (研究着手当時) 鈴木信夫

信州大学 学術研究院理学系 (理学部理学科生物学コース) 東城幸治

雑誌

論文へのリンク(DOI)

研究助成

研究課題名:「父親が単独で仔育てを行う特殊な亜社会性システムの進化・維持機構の解明」

研究種目:基盤研究B

研究課題番号: 23K21332 (21H02550 ※2021~2023)

2) 科学研究費助成事業

研究課題名:「コオイムシのユニークな繁殖生態の真髄に迫る日韓共同研究」

研究種目:国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))

研究課題番号: 22KK0103

関連資料

研究の背景と経緯

研究の成果

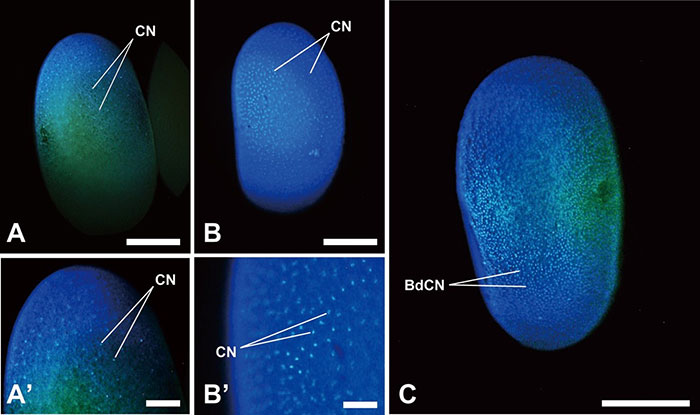

図1.コオイムシの胚発生 (ステージ2-3:卵割-胚盤葉形成).細胞核を特異的に染色し、蛍光顕微鏡で観察した.卵割核が卵表へ到達し、胚盤葉を形成する様子が観察された. BdC:胚盤葉細胞の核,CN:卵割核. スケールバー:A,B,C = 500 μm,A’ = 200 μm,B’ = 100 μm.

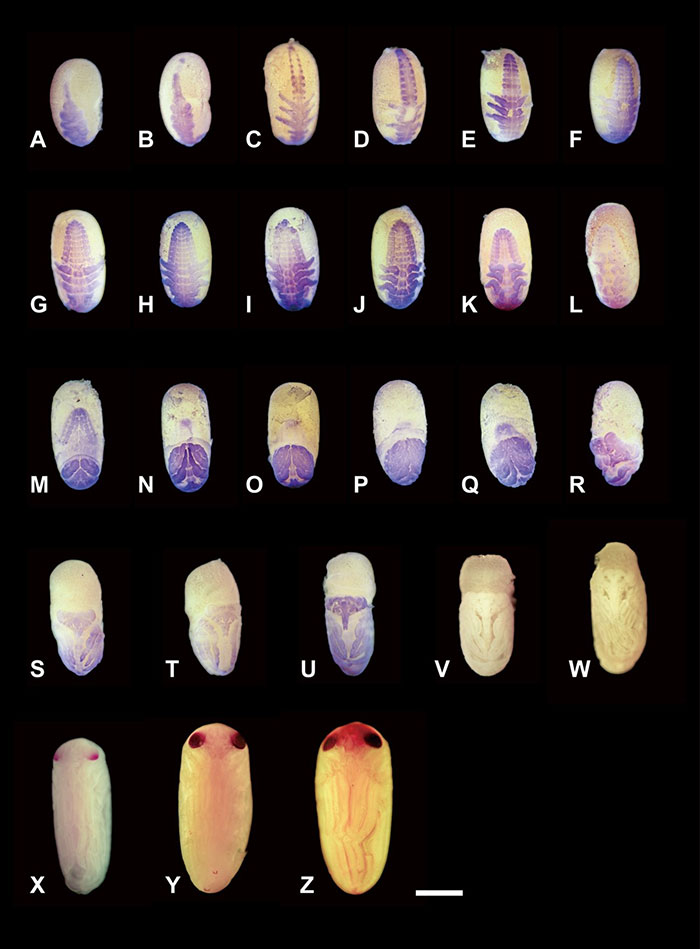

図2.コオイムシの胚発生過程 (胚帯形成から孵化まで).胚の観察の際には、卵殻をピンセットで取り除いた.ステージ4–7 (A–U) の胚は、細胞核を特異的に染色する試薬で染色して観察した.ステージ8–10 (V–Z) の胚は染色せずに観察した.胚は実体顕微鏡下で撮影した.スケールバー = 500 μm.

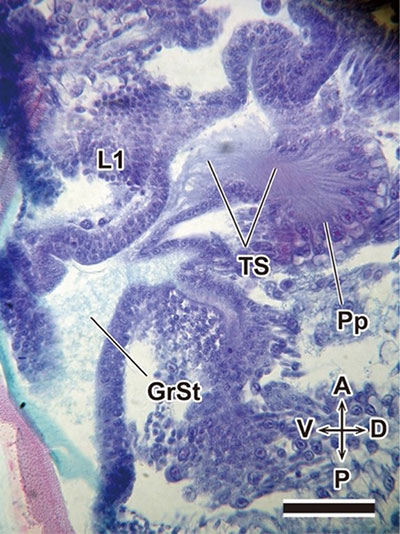

図3.コオイムシの胚発生ステージ8における側脚 pleuropodium の縦断面.スケールバー = 50 μm. GrSt:顆粒状構造、L1:前胸脚、Pp:側脚、TS:糸状構造.

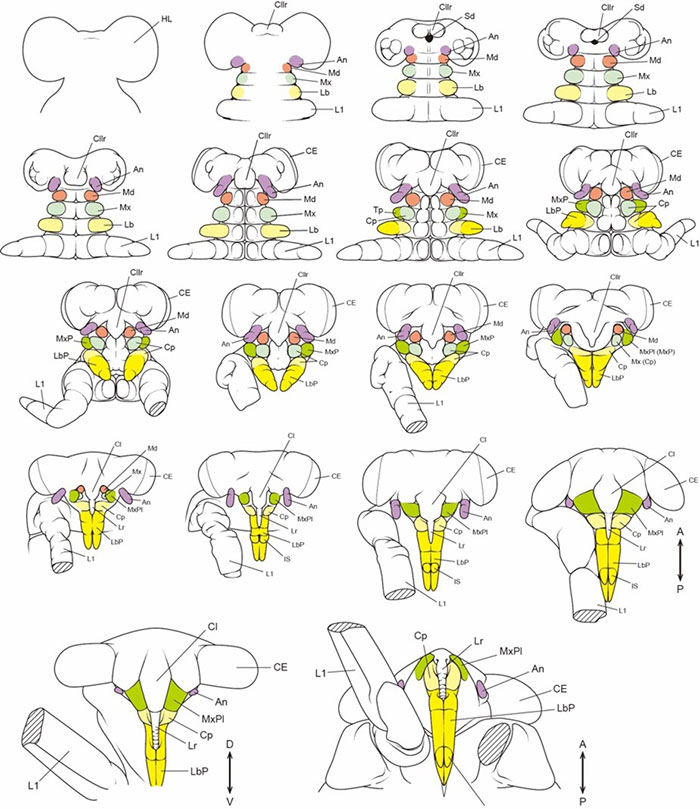

図4.コオイムシの口器形成過程のスケッチ.An:触角,CE:複眼,Cl:頭楯,Cllr:頭楯上唇,Cp:基肢節,HL:頭葉,IS:下唇小片,L1:胸部第1付属肢 (前脚),Lb:下唇,LbP:下唇鬚,Lr:上唇,Md:大顎,Mx:小顎,MxP:小顎鬚,MxPl:小顎板,Tp:端肢節,Sd:口陥,SS:小隆起.

また、下唇は発生ステージ4以降、腹部末端方向に伸長を始め、ステージ6から7にかけて著しく伸長して筒状構造を形成しました。ステージ8では、内部に小顎刺針と大顎刺針が収納される「鞘」としての形態が完成していることが確認されました。このような構造は、他のカメムシ目昆虫にも共通して見られる特徴です。また、下唇についても小顎と同様にステージ6の時点で基肢節と端肢節に分節化し、「鞘」構造の大部分が端肢節によって形成されていました。したがって、カメムシ目昆虫の口器の主要部分である「鞘」構造の大部分が下唇鬚によって形成されており、吸収型の摂食に適応していく際の重要な進化的改変と考えられます。

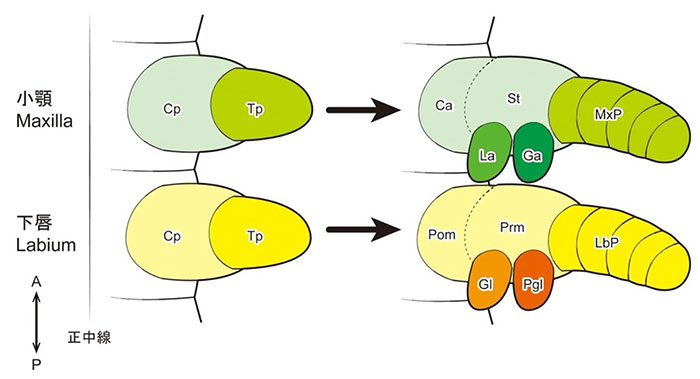

図5. 一般的な昆虫における小顎および下唇の形成過程.一般的な昆虫類における小顎および下唇の形成過程では、それぞれの原基が端肢節 (Tp: telopodite) および基肢節 (Cp: coxopodite) に分節化した後、端肢節はそれぞれ小顎鬚 (MxP: maxillary palp) および下唇鬚 (LbP: labial palp) となる. 基肢節は小顎では基節(蝶咬節, St: stipes) および亜基節(軸節, Ca: cardo) に分節化した後、蝶咬節から内葉 (La: lacinia) および外葉 (Ga: galea) が分化し、下唇では基節 (前基節, Prm: prementum) および亜基節 (後基節, Pom: postmentum) に分節化した後、前基節から中舌 (Gl: glossa) および側舌 (Pgl: paraglossa) が分化する.

今後の展開

用語解説

卵から孵化した幼虫が、さなぎの段階を経ずに成虫になる昆虫のこと。

注2)胚発生

受精卵が細胞分裂を繰り返しながら、孵化する幼虫の体の基本構造や器官を形成していく過程のこと。