—散布種子の「組み合わせ」と「密度」は3種の採餌様式と食性の違いを反映—

概要

京都大学生態学研究センターの井上輝紀博士課程学生と山尾僚教授、広島修道大学の奥田圭教授、株式会社テンドリルの坂本祥乃、宮本留依、栃木県の小林春香、横山実咲らの研究グループは、中型哺乳類による動物被食散布において、糞の中に含まれる種子の組み合わせや密度(以下、堆積パターン)が種子散布者の種類によって異なることを明らかにしました。さらに、種子散布者の採餌様式や食性の違いが、種子の堆積パターンに反映されている可能性を示しました。

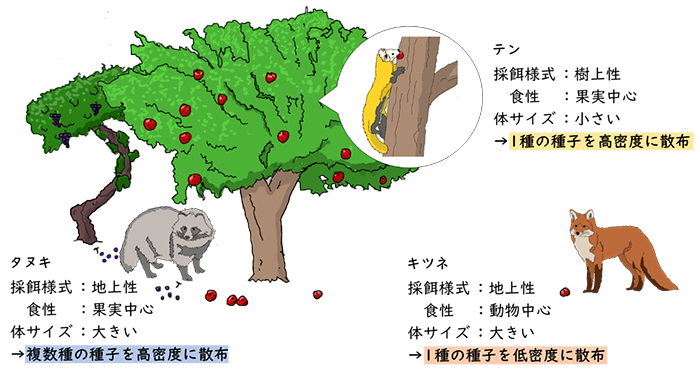

動物被食散布において、糞内の種子の堆積パターンは発芽後の芽生え同士の競争環境を反映しており、芽生えの定着成功を左右する重要な要素の1つです。しかし、糞内の種子の堆積パターンが種子散布者の種類によってどのように異なるのか、また、種子散布者のどのような特徴が糞内の種子の堆積パターンに影響するのかについては十分に明らかにされていませんでした。本研究では、採餌様式(樹上採食性、地上採食性)、食性(果実中心、動物中心)、体サイズなどの特徴が異なる種子散布者である、テン、タヌキ、キツネの糞内の種子の組み合わせと密度を調べました。その結果、テンとタヌキ、テンとキツネの間で糞内の種子の組み合わせが異なっており、採餌様式の違いと関連していることが分かりました。また、糞内の種子密度は、果実の利用頻度が高いテンとタヌキで、キツネよりも高く、食性の違いを反映することが明らかになりました。

本成果は、動物被食散布の機能をより正確に理解するためには、個々の糞内の種子の堆積パターンに注目する必要があることを示唆しています。

本研究成果は、2025年9月5日に「Acta Oecologica」誌にオンライン掲載される予定です。

動物被食散布において、糞内の種子の堆積パターンは発芽後の芽生え同士の競争環境を反映しており、芽生えの定着成功を左右する重要な要素の1つです。しかし、糞内の種子の堆積パターンが種子散布者の種類によってどのように異なるのか、また、種子散布者のどのような特徴が糞内の種子の堆積パターンに影響するのかについては十分に明らかにされていませんでした。本研究では、採餌様式(樹上採食性、地上採食性)、食性(果実中心、動物中心)、体サイズなどの特徴が異なる種子散布者である、テン、タヌキ、キツネの糞内の種子の組み合わせと密度を調べました。その結果、テンとタヌキ、テンとキツネの間で糞内の種子の組み合わせが異なっており、採餌様式の違いと関連していることが分かりました。また、糞内の種子密度は、果実の利用頻度が高いテンとタヌキで、キツネよりも高く、食性の違いを反映することが明らかになりました。

本成果は、動物被食散布の機能をより正確に理解するためには、個々の糞内の種子の堆積パターンに注目する必要があることを示唆しています。

本研究成果は、2025年9月5日に「Acta Oecologica」誌にオンライン掲載される予定です。

図1, 本研究の概要。生態的特徴の異なる3種の哺乳類間で糞内の種子組成と種子密度が異なる。

背景

地球上の半数以上の樹種が果実を実らせ、種子散布を動物に頼っています(動物被食散布)。種子散布者は、一度に複数の果実を採食するため、1つの糞の中には同種や他種の種子が多数含有されています。糞内の種子の組み合わせ(以下、種子組成)と密度は、発芽後の芽生えの競争環境に反映されるため、芽生えの生存や成長を左右します。例えば、糞の中に複数種の種子が含まれている場合には、芽生えは異なる植物種との競争、すなわち種間競争にさらされます。また、糞内の種子密度が高ければ、芽生えの密度も高くなり、芽生え同士の激しい競争が生じ、生存が難しくなります。このように、糞内の種子の堆積パターンは芽生えの運命を左右する重要な要素です。しかし、個々の糞内の種子の堆積パターンに着目した研究は少なく、また、その違いに影響する種子散布者の特徴についてもほとんど分かっていませんでした。

研究手法・成果

私たちは、採餌様式、食性、体サイズが異なる日本の主要な種子散布者である、テン、タヌキ、キツネに着目し、糞内の種子組成と種子密度を比較しました(図1)。栃木県日光市の戦場ヶ原に設置した9.8 ㎞のルートを5日間にわたって3回調査し、ルート上に排泄された105個の糞(テン59個、タヌキ27個、キツネ19個)を採集しました。糞を一つ一つ丁寧に流水で洗浄し、糞の中に6科8属8種、合計9,385個の種子が含まれていることを確認しました。

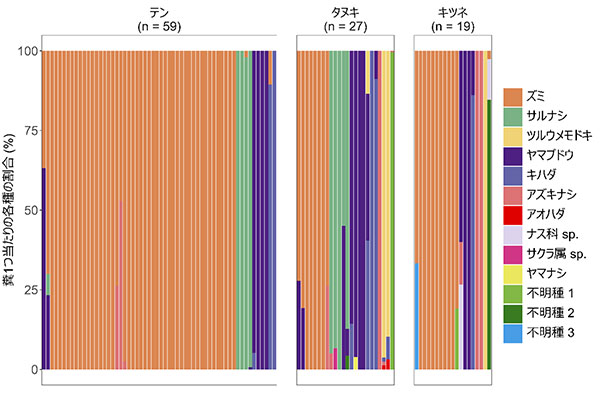

糞内の種子組成は、樹上採食性のテンと、地上採食性のタヌキ、キツネの間で異なっていました。テンの糞には、ほとんどの場合、ズミ(バラ科)1種のみの種子が含まれていましたが、タヌキとキツネの糞には、サルナシ(マタタビ科)やツルウメモドキ(ニシキギ科)、キハダ(ミカン科)などの多様な樹種の種子が様々な組み合わせで含まれていました(図2)。2種以上の樹木の種子を含む糞の割合は、地上採食性のタヌキで51.9%と樹上採食性のテンの15.3%よりも高く、同じ果実中心の食性であるテンとタヌキの間でも採食様式によって異なることが分かりました。加えて、主に果実を食べるテンとタヌキの糞には、1つの糞に50~80個ほどの種子が含まれていたのに対して、主に動物を食べるキツネでは約13個と、糞内の種子密度は食性によって約4倍から6倍異なることが分かりました。

以上の結果をまとめると、種子散布者によって種子の堆積パターンが異なること、糞内の種子組成は散布者の採餌様式の違いを、種子密度は散布者の食性の違いを反映することが分かりました。樹上採食性で果実中心の食性をもつテンは同種の種子を高密度に散布しており、地上採食性で果実中心の食性をもつタヌキは複数種の種子を高密度に散布していました。一方、地上採食性で動物中心の食性をもつキツネは、同種の種子を低密度に散布していることが示されました。これらの結果は、動物種によって異なる芽生えの競争環境を形成している可能性を示しています。

糞内の種子組成は、樹上採食性のテンと、地上採食性のタヌキ、キツネの間で異なっていました。テンの糞には、ほとんどの場合、ズミ(バラ科)1種のみの種子が含まれていましたが、タヌキとキツネの糞には、サルナシ(マタタビ科)やツルウメモドキ(ニシキギ科)、キハダ(ミカン科)などの多様な樹種の種子が様々な組み合わせで含まれていました(図2)。2種以上の樹木の種子を含む糞の割合は、地上採食性のタヌキで51.9%と樹上採食性のテンの15.3%よりも高く、同じ果実中心の食性であるテンとタヌキの間でも採食様式によって異なることが分かりました。加えて、主に果実を食べるテンとタヌキの糞には、1つの糞に50~80個ほどの種子が含まれていたのに対して、主に動物を食べるキツネでは約13個と、糞内の種子密度は食性によって約4倍から6倍異なることが分かりました。

以上の結果をまとめると、種子散布者によって種子の堆積パターンが異なること、糞内の種子組成は散布者の採餌様式の違いを、種子密度は散布者の食性の違いを反映することが分かりました。樹上採食性で果実中心の食性をもつテンは同種の種子を高密度に散布しており、地上採食性で果実中心の食性をもつタヌキは複数種の種子を高密度に散布していました。一方、地上採食性で動物中心の食性をもつキツネは、同種の種子を低密度に散布していることが示されました。これらの結果は、動物種によって異なる芽生えの競争環境を形成している可能性を示しています。

図2. テン、タヌキ、キツネの糞内の種子組成。1つのバーが1つの糞を示し、植物種ごとに色分けしている。

波及効果、今後の予定

従来の研究では、種子散布者の有効性は、散布する種子の量や散布場所、種子の破壊率を基に評価されてきました。しかし、散布者種による種子の堆積パターンの違いについては十分に考慮されていませんでした。今後は、種子散布者ごとの堆積パターンが種子の発芽や芽生えの定着・成長に与える影響を明らかにすることで、森林生態系における各散布者の機能を正確に評価するための新たな枠組みの構築が期待されます。

研究プロジェクトについて

本研究は日本学術振興会特別研究員奨励費(24KJ1490)及び、2022年度ニッセイ財団若手研究・奨励研究助成事業の支援を受けて行われました。

研究者のコメント

「今回の研究は、糞を拾い種子を数えるという地道な野外調査によって、同じ植物を散布する中型哺乳類種間でもその役割が異なる可能性を示唆することができました。今後は、糞内の種子組成や密度を反映した種子の播種実験などの実験的なアプローチによって、個々の散布者種が、発芽後の植物間の相互作用にどのような影響をもたらすのか、さらには、植物の個体群動態や群集形成にどのような影響をもつのかを検証・検討していきたいと考えています。」(井上輝紀)

「今回の研究は、テン、タヌキ、キツネといった中型哺乳類の採食生態の違いが種子散布の「質」に影響を与えることを示し、森林生態系の隠れた仕組みの一端を解き明かしました。本研究は、これまで軽視されてきた糞内の種子の組成や密度というミクロな視点に着目し、哺乳類が果たす種子散布の多様性を浮き彫りにした点に面白さがあります。」(奥田圭)

「この調査では、わずか3日間に採取された動物の糞に9,000個を超える植物の種子が含まれていたことに驚かされると共に、動物による種子散布の重要性を実感しました。今後も、動物による種子散布が、どのように森林をつくりあげていくのか、時間をかけて調べていこうと思います。」(山尾僚)

論文タイトルと著者

タイトル:Seed deposition patterns reflect the foraging behavior and food habits of mammalian seed dispersers

(種子の堆積パターンは、哺乳類種子散布者の採餌様式と食性を反映する)

著者:井上輝紀、奥田圭、坂本祥乃、宮本留衣、小林春香、横山実咲、山尾僚

掲載誌:Acta Oecologica

DOI:10.1016/j.actao.2025.104111

(種子の堆積パターンは、哺乳類種子散布者の採餌様式と食性を反映する)

著者:井上輝紀、奥田圭、坂本祥乃、宮本留衣、小林春香、横山実咲、山尾僚

掲載誌:Acta Oecologica

DOI:10.1016/j.actao.2025.104111