本研究のポイント

- 20〜30 kVに達するナノパルス放電プラズマ照射によって、ジケトピペラジンから最大6鎖長のオリゴペプチド生成が起こる

- ジケトピペラジンの生成は、長鎖長のオリゴペプチド生成を阻害する厄介者だと考えられていたので、この発見は原始地球環境下でのオリゴペプチド生成の効率的経路になり得たことを示唆する

- ジケトピペラジンからのオリゴペプチドの生成率は60%に達するので、有機合成試薬を必要としない環境負荷の少ないグリーンプロセスとして発展が期待される

研究内容

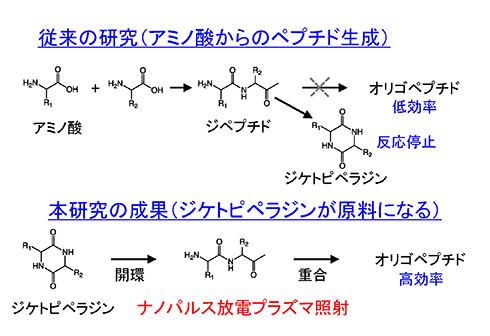

宇宙に太陽系ができたのは今から46億年前、その地球に生命が出現したのは38億年以上前であると考えられています。原始地球上に生命体が出現するためには、生体を構成する生体分子が蓄積しなければなりません。とくに長鎖ペプチドはタンパク質を構成する物質であり、生体内の酵素機能などの生命を構成する中心的役割を担っています。原始地球で本当にタンパク質を作るような長鎖のペプチドが生成するのかどうか、その条件は何であるのかを明らかにするため、世界中で研究が行われてきました。しかし、アミノ酸からペプチドが生成する過程では、まず2つのアミノ酸が重合して2鎖長のジペプチドが生成しなければなりませんが、ジペプチドはすぐに環化してジケトピペラジンを生成し、より鎖長の大きなオリゴペプチド生成を妨げます(図1の上のプロセス)。したがって、長鎖長ペプチドがどのように原始環境下で生成するのかは、謎のままでした。

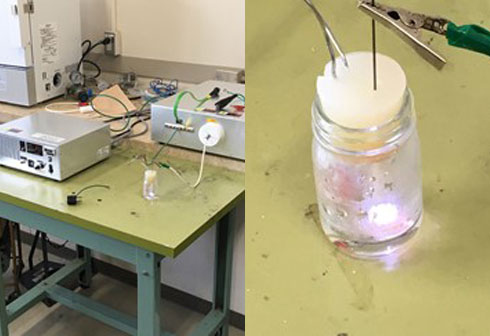

熊本大学・佐々木准教授と川村教授らはナノパルス放電によって発生する熱プラズマがこの過程を促進することを2022年に発見しました。そこでこの過程を詳しく研究したところ、酸性条件下では最大6鎖長のオリゴペプチドが効率よく生成することを発見し、この成果が国際学術誌「New Jornal of Chemistry」に掲載されました。これまでジケトピペラジンの生成は、タンパク質になるような長鎖長のオリゴペプチドが生成することを阻害する要因と考えられていました。一方、本研究では、プラズマ照射実験によって(図2に実験装置とプラズマの写真)、むしろジケトピペラジンが原料となってオリゴペプチドが生成するという、これまでの常識を覆す結果が得られました(図1の下のプロセス)。また、オリゴペプチドの生成効率は高いことが確認され、この研究で用いた反応条件は単純な水溶液なので、非常にクリーンで環境負荷の少ない新しいグリーンプロセスの基礎として期待されます。

熊本大学・佐々木准教授と川村教授らはナノパルス放電によって発生する熱プラズマがこの過程を促進することを2022年に発見しました。そこでこの過程を詳しく研究したところ、酸性条件下では最大6鎖長のオリゴペプチドが効率よく生成することを発見し、この成果が国際学術誌「New Jornal of Chemistry」に掲載されました。これまでジケトピペラジンの生成は、タンパク質になるような長鎖長のオリゴペプチドが生成することを阻害する要因と考えられていました。一方、本研究では、プラズマ照射実験によって(図2に実験装置とプラズマの写真)、むしろジケトピペラジンが原料となってオリゴペプチドが生成するという、これまでの常識を覆す結果が得られました(図1の下のプロセス)。また、オリゴペプチドの生成効率は高いことが確認され、この研究で用いた反応条件は単純な水溶液なので、非常にクリーンで環境負荷の少ない新しいグリーンプロセスの基礎として期待されます。

図1. 水中でのペプチド生成の研究

図2. プラズマ発生装置(左)とプラズマ発生状況(右)

論文情報

Linear oligopeptide formation from alanine-diketopiperazine in acidic aqueous solutions using interfacial nano-pulsed discharge plasma(英語)

Mitsuru Sasaki, Kouki Nonaka, Yuka Sakai, Tetsuo Honma, Tomohiro Furusato and Kunio Kawamura

New Journal of Chemistry, Vol. 49, pp. 514–520, 2025.

DOI: 10.1039/d3nj05664c

Mitsuru Sasaki, Kouki Nonaka, Yuka Sakai, Tetsuo Honma, Tomohiro Furusato and Kunio Kawamura

New Journal of Chemistry, Vol. 49, pp. 514–520, 2025.

DOI: 10.1039/d3nj05664c

川村教授担当部分

研究の立案と遂行、論文作成、データ解析、研究資金の獲得

研究助成

1. 冥王代のプラズマ過程と鉱物熱水環境を多段シミュレーションする化学進化研究、代表:川村邦男、連携研究者:佐々木満(熊本大学)、日本学術振興会科学研究費 基盤研究(B)、課題番号19H02017、

2. ナノ秒パルス放電プラズマによる水溶液中でのオリゴペプチド生成反応、熊本大学産業ナノマテリアル研究所共同研究、代表:川村邦男、熊本大学対応研究者(佐々木満)(2010年から継続的に助成)

2. ナノ秒パルス放電プラズマによる水溶液中でのオリゴペプチド生成反応、熊本大学産業ナノマテリアル研究所共同研究、代表:川村邦男、熊本大学対応研究者(佐々木満)(2010年から継続的に助成)

用語解説

プラズマ:物質の状態は温度を高くすると、固体、液体、気体に変化する。さらに温度を上げると、物質を構成する分子や原子はばらばらになり、一部の原子はイオン化した状態になる。このような状態をプラズマとよぶ。

熱プラズマ:プラズマを熱プラズマと非熱プラズマに分類できる。熱プラズマはエネルギーが大きいため有機物分解に関する研究が主流であり、合成反応に使用される例は見当たらない。本研究ではペプチド合成という合成反応に利用できることを示した。

ナノパルス放電:熊本大学で構築されてきた、非常に短い時間(ナノ秒からマイクロ秒レベル)で高電圧を発生させる技術によって、パルス状の電力を放電できる。これを用いて様々な応用研究が展開されている。

アミノ酸、ペプチド、タンパク質:生物を構成する主な物質であるタンパク質は、生体内の化学反応を制御する酵素機能など、生体分子として主要な機能を担う。タンパク質の骨格はペプチド鎖でできているが、ペプチドはアミノ酸が脱水縮合して生体内で生成する。本来アミノ酸とは、アミノ基とカルボキシ基を持つ有機化合物のことであるが、生体内でタンパク質を作るために使われるアミノ酸は全ての生物に共通の20種類である。

熱プラズマ:プラズマを熱プラズマと非熱プラズマに分類できる。熱プラズマはエネルギーが大きいため有機物分解に関する研究が主流であり、合成反応に使用される例は見当たらない。本研究ではペプチド合成という合成反応に利用できることを示した。

ナノパルス放電:熊本大学で構築されてきた、非常に短い時間(ナノ秒からマイクロ秒レベル)で高電圧を発生させる技術によって、パルス状の電力を放電できる。これを用いて様々な応用研究が展開されている。

アミノ酸、ペプチド、タンパク質:生物を構成する主な物質であるタンパク質は、生体内の化学反応を制御する酵素機能など、生体分子として主要な機能を担う。タンパク質の骨格はペプチド鎖でできているが、ペプチドはアミノ酸が脱水縮合して生体内で生成する。本来アミノ酸とは、アミノ基とカルボキシ基を持つ有機化合物のことであるが、生体内でタンパク質を作るために使われるアミノ酸は全ての生物に共通の20種類である。