2024年度 羅針盤

羅針盤 vol.89(2025.03.25)

2月28日(金)には高校卒業式、3月19日(木)には3学期終業式と中学 校卒業式が行われました。また、終業式の前に「協創賞」の表彰式が行われ、最優秀賞(個人4、団体1)と優秀賞(個人2、団体7)の表彰を行いました。その表彰式では、受賞者(団体は代表生徒 )が受賞の喜びと活動の取り組み内容、今後への抱負などを述べました。それぞれが事前準備をしてスピーチに臨 みましたが、「協創賞」は主に自主的な活動を認められて与えられるものだけに、素晴らしい内容ばかりでした。中には、活動内容の幅を広げたり、 新 たな展開を示したりする生徒もおり、次年度に向けて、他の生徒の刺激になったのではないかと思われます。多くの生徒が喚起され、「協創賞」を目指して欲しいと願っています。 (写真は、受賞者が表彰後にスピーチをしている 様子 )

タイトル:建学の精神 を体す

羅針盤 vol.88(2025.02.25)

2月15日(土)、第4回目となる「協創コンテスト」が行われました。この行事は、教育目標「グローカル・イノベーション・リーダーの育成」(地球的な視野で考え、地域社会と協創する人材の育成)のために必要な”4つの力”(課題解決する力、協創する力、社会参画する力、自己実現する力)の獲得を目指す生徒の取り組み発表の場です。

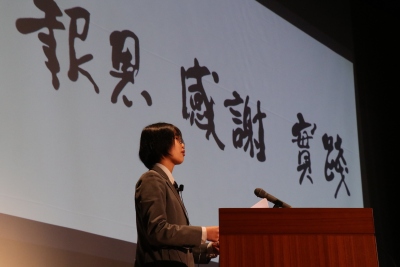

今年度は、個人の部に12名、団体の部に13組が出場しました。個人の部最優秀賞に高校2年7学級の中川心花さんが選ばれました。カンボジア研修旅行で感じたこと学んだことを「報恩感謝・実践」に繋いでの発表でした。また、団体の部最優秀賞は、新体操部が受賞しました。ステージ上での圧巻のパフォーマンスは見事なものでした。(写真は、個人の部最優秀賞・中川心花さんの発表の様子)

今年度は、個人の部に12名、団体の部に13組が出場しました。個人の部最優秀賞に高校2年7学級の中川心花さんが選ばれました。カンボジア研修旅行で感じたこと学んだことを「報恩感謝・実践」に繋いでの発表でした。また、団体の部最優秀賞は、新体操部が受賞しました。ステージ上での圧巻のパフォーマンスは見事なものでした。(写真は、個人の部最優秀賞・中川心花さんの発表の様子)

タイトル:「志」を持つ

羅針盤 vol.87(2025.01.22)

1月18日(土)の午後、「昔遊び交流会」が行われました。このイベントは、高校2年1学級の生徒が「探究」の時間において企画したものですが、昔遊びを通じて地域の子どもたちと高齢者の方、そして、本校生徒との世代間交流を活性化させようという探究活動に取り組みました。地域の子どもから高齢者の方まで、約30名のみなさんにご来校いただきました。

昔遊びの内容は、けん玉、羽子板、輪投げの3つ。最初にグループ分けを行い、それから順番に遊びに興じていきました。中にはとても熟達した方がおられ、それをお手本にしながら夢中になっている子どもたちの姿がありました。昔遊びを通じて地域の方々と繋がっていく、とても素敵な時間になりました。

2年1学級の生徒たち、想いが十分に叶いましたか?(写真は、子どもと大人が一緒になってけん玉に興じている様子)

昔遊びの内容は、けん玉、羽子板、輪投げの3つ。最初にグループ分けを行い、それから順番に遊びに興じていきました。中にはとても熟達した方がおられ、それをお手本にしながら夢中になっている子どもたちの姿がありました。昔遊びを通じて地域の方々と繋がっていく、とても素敵な時間になりました。

2年1学級の生徒たち、想いが十分に叶いましたか?(写真は、子どもと大人が一緒になってけん玉に興じている様子)

タイトル:『生きるために 、学ぶ』

羅針盤 vol.86(2024.12.24)

12月14日(土)は、「アクティブ・サタデー」(行事・活動日)でした。高校生は「クラスマッチ」が行われました。種目はバレーボール。3セットマッチ(男子・女子・混合)で戦い、学年ごとに優勝目指して熱戦を展開しました。どの学年も通常は見られない盛り上がりとなり、充実した一日になったのでは。 中学生は「探究Day」(平和学習まとめ)として、1学期から行っている平和学習のまとめの発表を行いました。9月、中学生全員で平和公園に行きました。1年生は平和資料館の見学、2年生は慰霊碑巡り、3年生は外国の方々へのインタビューを行いました。それらの活動を含め、グループごとにプレゼンをしました。他学年、他グループのプレゼンを通じて平和の尊さについて学び、共有することができたのではないでしょうか。 (写真は、中学3年生のプレゼン。さすが中3という内容でした。)

タイトル:『吾日に吾が身を三省す』

羅針盤 vol.85(2024.11.26)

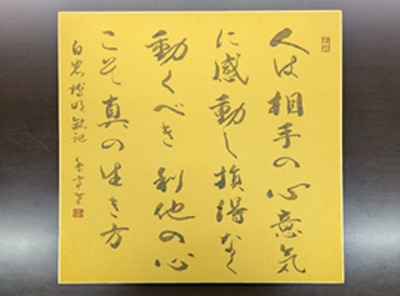

右の写真(金色の色紙)について説明いたします。 私的なことで恐縮です。私の妻が愛媛県喜多郡内子町にある「肱南書学院」の広島・井口教室で習字を習っています。9月中旬、内子町で行われた「錬成会」に私も参加し、様子を見守っていました。その合間に、主宰する生口象亭先生に「人生意気に感ず」の書を所望したところ、快くお書きいただきました。先日、その書が掛け軸となって送られてきました。 私は感動のあまり、すぐさまお手紙を送り、お礼の言葉、なぜ「人生意気に感ず」を選んだのか、その意味を「人は相手の心意気に感動し損得なく動くべき。利他の心こそ真の生き方」としてこの言葉を大切にしてきた想い、今後の決意などを記しました。その数日後、右の色紙が送られてきました。身に余る象亭先生のお取り計らいに、まさしく意気に感じた次第です。

タイトル:『人生意気に感ず』

羅針盤 vol.84(2024.10.24)

10月2日(水)、生徒の登校時のことでした。いつも通り校門付近に立って、「おはよう」と挨拶を交わして生徒を迎えていると、高校女子生徒が(大変申し訳ない、何年生で誰なのかわかりませんでした)、「校長先生、おはようございます。奨学金が振り込まれていました。ありがとうございました」と言ってきました。「ん?」と思いながらも、「いえいえ。有効に使ってくださいね」ととっさに返答していました。「鈴峯奨学金」か「多山報恩会奨学金」のいずれかの奨学金です。 これまで(在職6年半)の間に、こうして奨学金受給のお礼を言ってきたのは3人目だったはずです。この行為が自主的だったのか、保護者の方が後押ししたのか定かではありませんが、とても微笑ましく、素晴らしいことだと感じています。また、ご家庭における我が子への躾の賜物なのだとも思います。 (写真は、中学3年生台湾研修旅行の学校交流で民権中学校の生徒が英語で学校紹介をしている様子)

タイトル:『出合いは成長の種なり』

羅針盤 vol.83(2024.09.26)

9月21日(土)、1・2時間目に授業参観が行われました。その後、校長講話、進路講演会が行われ、約150名の保護者・生徒が参加しました。

「多様性社会の中で求められる人材育成とは?」というテーマを与えられて、校長講話を行いました。多様性社会とは? 多様性社会を感じるときは? そうした変化を意識できる事象を挙げながら、まさに現在、求められる人材育成について話させていただきました。その中で、「ふつうって何だろう」「ふつうは変わる」ということに触れました。「ふつう」という意識は、人が置かれている環境や立場によって異なります。自分がふつうと思っても他者にとってはふつうとは限りません。大切なことは 相手の立場になって捉えることの重要性ではないかと。(写真は、田村アナウンサーとのツーショット)

「多様性社会の中で求められる人材育成とは?」というテーマを与えられて、校長講話を行いました。多様性社会とは? 多様性社会を感じるときは? そうした変化を意識できる事象を挙げながら、まさに現在、求められる人材育成について話させていただきました。その中で、「ふつうって何だろう」「ふつうは変わる」ということに触れました。「ふつう」という意識は、人が置かれている環境や立場によって異なります。自分がふつうと思っても他者にとってはふつうとは限りません。大切なことは 相手の立場になって捉えることの重要性ではないかと。(写真は、田村アナウンサーとのツーショット)

タイトル:『奇跡を待つより、捨て身の努力』

羅針盤 vol.82(2024.08.28)

今夏、私の出来事から。お盆に帰省(岩手県遠野市)したときの話です。JR釜石線が運休のため、新花巻駅からタクシーに乗って実家へ(約40分)。運転手さんが花巻東高校出身の大リーガー「大谷翔平」について多くを話してくれました。

大谷君の高校時代から現在までのストーリーをひとしきり話した後、「大谷君のお母さん、パートをしているんですよ」と。「ご両親、一切マスコミに出ませんよね。それもすごいけど、大谷君から一切の援助を断っているんだそうですよ」と続けました。察するに、息子の活躍は息子自身の努力の結果であり、親が四の五の言うことではない。まして、親が子の得た収入を当てにすることは恥ずべきだというご両親の強い想いがあるのだろうと。素晴らしいご両親だなあと溜息が漏れるばかりでした。(写真は、報告会・壮行式での様子)

大谷君の高校時代から現在までのストーリーをひとしきり話した後、「大谷君のお母さん、パートをしているんですよ」と。「ご両親、一切マスコミに出ませんよね。それもすごいけど、大谷君から一切の援助を断っているんだそうですよ」と続けました。察するに、息子の活躍は息子自身の努力の結果であり、親が四の五の言うことではない。まして、親が子の得た収入を当てにすることは恥ずべきだというご両親の強い想いがあるのだろうと。素晴らしいご両親だなあと溜息が漏れるばかりでした。(写真は、報告会・壮行式での様子)

タイトル:『好きこそ物の上手なれ』

羅針盤 vol.81(2024.07.24)

7月19日(金)に1学期終業式を終え、夏休みに入っています。先頃、気象庁が今夏の気温を「10年に一度の熱さ」になるだろうと予想しました。35度を超えるという、連日の厳しい熱さです。水分と睡眠は十分に取り、無理のない行動を心がけ、熱中症には注意したいものです。

7月13日(土)、協創フォーラムにおいて”2人芝居”(「父と暮せば」)、17日(水)には音楽鑑賞において”ミュージカル”(「SUNDAY」)と、2つの舞台を鑑賞する機会がありました。いずれも本校の前身・鈴峯女子高校の卒業生が出演したものです。2人の卒業生が自分の目標に向かって突き進んでいます。実に頼もしい限りです。きらきらと輝き放つ凛とした姿に、後輩たち生徒は大いに刺激を受けたに違いありません。 (写真は、2人芝居「父と暮せば」の一場面)

7月13日(土)、協創フォーラムにおいて”2人芝居”(「父と暮せば」)、17日(水)には音楽鑑賞において”ミュージカル”(「SUNDAY」)と、2つの舞台を鑑賞する機会がありました。いずれも本校の前身・鈴峯女子高校の卒業生が出演したものです。2人の卒業生が自分の目標に向かって突き進んでいます。実に頼もしい限りです。きらきらと輝き放つ凛とした姿に、後輩たち生徒は大いに刺激を受けたに違いありません。 (写真は、2人芝居「父と暮せば」の一場面)

タイトル:『良薬口に苦し』

羅針盤 vol.80(2024.06.25)

6月は様々な行事が行われました。

13日(木)、高校1年生と中学1年生を対象に「ミュージック・アウトリーチ」が行われました。これは、アメリカから訪れた約30人のキャストによるダンスや歌の指導を通じて、自己開示を促すプログラムです。午前中から昼過ぎまで、ショーに向けて準備をします。この過程で、生徒たちに変化が見られます。ショーを終え、生徒はかつて出会えなかった自分に出会うことができました。

20日(木)、広島サンプラザにて「体育祭」が行われました。全校生徒931名が集い、”新体育祭”と称して、競技や応援にこれまでにはないものを取り入れて実施しました。生徒主体の体育祭を目指し、生徒自治会が中心となって取り組みました。実に躍動感あふれる、素晴らしい体育祭となりました。 (写真は、”応援賞”を獲得した高校2年生の応援席)

13日(木)、高校1年生と中学1年生を対象に「ミュージック・アウトリーチ」が行われました。これは、アメリカから訪れた約30人のキャストによるダンスや歌の指導を通じて、自己開示を促すプログラムです。午前中から昼過ぎまで、ショーに向けて準備をします。この過程で、生徒たちに変化が見られます。ショーを終え、生徒はかつて出会えなかった自分に出会うことができました。

20日(木)、広島サンプラザにて「体育祭」が行われました。全校生徒931名が集い、”新体育祭”と称して、競技や応援にこれまでにはないものを取り入れて実施しました。生徒主体の体育祭を目指し、生徒自治会が中心となって取り組みました。実に躍動感あふれる、素晴らしい体育祭となりました。 (写真は、”応援賞”を獲得した高校2年生の応援席)

タイトル:『習慣が変われば自分が変わる』

羅針盤 vol.79(2024.05.28)

5月19日(日)、中学校「ミニオープンスクール」が行われました。270名を収容する協創ホールが満席に近い状態になるほどの児童・保護者の方に来校していただきました。中学校生活の様子などを動画等で紹介しましたが、みなさん真剣な表情で聞き入っていたのが印象的でした。 さて、5月27日(月)から、5人の教育実習生が来校しています。5人とも本校の卒業生ですが、「協創」と校名が変更する前の「広島修道大学附属鈴峯女子高校」最後の卒業生です。 この日の全校朝礼では、挨拶と簡単な自己紹介がありました。 代表の実習生から「母校での教育実習ということで緊張していますが、生徒のみなさんと共に学んでいきたいと思います。3週間、よろしくお願いします」と力強い挨拶がありました。 (写真は、中学校「ミニオープンスクールの様子)

タイトル:『デジタルデバイスの功罪』

羅針盤 vol.78(2024.04.26)

4月9日の入学式から間もなく1か月が経とうとしています。新入生はそろそろ学校生活に慣れてきたように感じます。連休明けにはクラブ活動への参加も見られることでしょう。自分に合ったクラブ活動に参加し、充実した学校生活の一部に加えて欲しいものです。 先日4月22日(月)、オンラインでの全校集会が行われました。内容は「校則変更」のことについてですが、いよいよ30日から「頭髪」と「スマホ」の2点について変更されます。高校生徒自治会長から、これまで伝えてきた変更点を改めて確認し、説明。生徒支援部長からは、「協創生として自覚を持って変更内容を受け止めて欲しい。君たちのことを信じているから」と伝えました。協創生なら大丈夫だと私は確信しています。 (写真は、高校1年生のオリエンテーションの様子/本文はオリエンテーション期間での校長講話について)