2025.07.24

中学

高校

協創アントレLab<しぜんチーム>江田島フィールドワークを実施しました

江田島に隠された財宝を見つけ出せ!

7月19日(土)、協創アントレLab(しぜんチーム)のフィールドワークを江田島で実施しました。

しぜんチームのテーマは「江田島に隠された財宝を見つけ出せ!」。人口減少が進む江田島市を舞台に「地域資源の活用」を切り口として、地域課題の解決に取り組みます。今回は、持続可能な地域のあり方を考えるための第一歩として、江田島について学ぶフィールドワークを行いました。

しぜんチームのテーマは「江田島に隠された財宝を見つけ出せ!」。人口減少が進む江田島市を舞台に「地域資源の活用」を切り口として、地域課題の解決に取り組みます。今回は、持続可能な地域のあり方を考えるための第一歩として、江田島について学ぶフィールドワークを行いました。

協創アントレLabとは

協創アントレLabは、広島修道大学との中高大連携プログラムの一つで、生徒が地域の課題に向き合いながら、自らのアイデアを形にする探究学習に取り組む活動です。今年度は、中学生2名と高校生28名が「まちチーム」と「しぜんチーム」に分かれ、フィールドワークや課題解決の実践を通して、アントレプレナーシップを育んでいきます。

美能の浜 ビーチクリーン活動

最初の活動は、美能の浜でのビーチクリーン活動です。一見すると澄んで美しい海に心が躍りましたが、よく見ると砂浜にはごみがたくさん…。生徒たちは海を眺める間もなく、汗を拭いながら懸命にゴミ拾いに取り組みました。

その結果、ゴミ袋12袋分のゴミ、空き缶20個、さらにお風呂の蓋やタイヤのチューブなど、さまざまな廃棄物を回収することができました。

活動を通して、生徒からは「牡蠣の養殖で使うフロート(浮き)やプラスチックパイプのごみが非常に多かった。大切な地元の産業を守るためにも、ゴミ問題は深刻だと実感した。特に、発泡スチロールで作られているフロートのごみは大きなものは拾いやすいが、細かくなってしまうと拾えずに海へ流れてしまうのが心配」という声や、「ペットボトルや食べ物のゴミがまとまって捨てられていて、キャンプや釣りの後のマナーについて考えさせられた」「昨年に比べてゴミの量が多かった印象がある。今回は人目につきにくい場所だったため、捨てやすかったのかもしれない」「波打ち際のゴミは見られなかったので、波で海に流されてしまった可能性もある」といった気づきや意見が挙がりました。

その結果、ゴミ袋12袋分のゴミ、空き缶20個、さらにお風呂の蓋やタイヤのチューブなど、さまざまな廃棄物を回収することができました。

活動を通して、生徒からは「牡蠣の養殖で使うフロート(浮き)やプラスチックパイプのごみが非常に多かった。大切な地元の産業を守るためにも、ゴミ問題は深刻だと実感した。特に、発泡スチロールで作られているフロートのごみは大きなものは拾いやすいが、細かくなってしまうと拾えずに海へ流れてしまうのが心配」という声や、「ペットボトルや食べ物のゴミがまとまって捨てられていて、キャンプや釣りの後のマナーについて考えさせられた」「昨年に比べてゴミの量が多かった印象がある。今回は人目につきにくい場所だったため、捨てやすかったのかもしれない」「波打ち際のゴミは見られなかったので、波で海に流されてしまった可能性もある」といった気づきや意見が挙がりました。

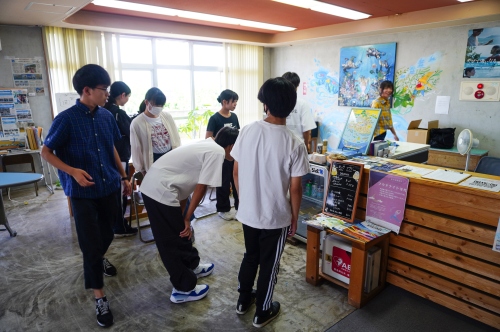

コミュニティースペース フウド

続いて「フウド」へ移動し、午前中の振り返りを行いました。

後藤さん(一般社団法人フウド代表理事)から改めて江田島の自然や産業、地域の人々の暮らしとつながる海の大切さについて学び、「自分にとっての海とは?」「この海を守るために、どうしていくと良いか?」という問いかけのもと、生徒たちはそれぞれの視点から疑問やアイデアを出し合いました。

「牡蠣の養殖に使われているパイプを自然由来の素材にできないか?」

「海に散らばった発泡スチロールは、普段どうやって回収されているのか?」

「ゴミの問題を、もっと多くの人に伝えた方が良いのではないか?」

様々な気づきやアイデアが飛び出す中で、後藤さんからは「ゴミを減らすことはもちろん大切。でも、それと同じくらい“この問題を知らない人に伝えること”も重要」とのお話がありました。これは、今後の活動への大きなヒントとなるのではないかと思います。

後藤さん(一般社団法人フウド代表理事)から改めて江田島の自然や産業、地域の人々の暮らしとつながる海の大切さについて学び、「自分にとっての海とは?」「この海を守るために、どうしていくと良いか?」という問いかけのもと、生徒たちはそれぞれの視点から疑問やアイデアを出し合いました。

「牡蠣の養殖に使われているパイプを自然由来の素材にできないか?」

「海に散らばった発泡スチロールは、普段どうやって回収されているのか?」

「ゴミの問題を、もっと多くの人に伝えた方が良いのではないか?」

様々な気づきやアイデアが飛び出す中で、後藤さんからは「ゴミを減らすことはもちろん大切。でも、それと同じくらい“この問題を知らない人に伝えること”も重要」とのお話がありました。これは、今後の活動への大きなヒントとなるのではないかと思います。

フウドの紹介

フウド(風海土)は、広島県江田島市を拠点に、コミュニティスペースの運営や移住サポート、観光交流事業、さらに「未来の海づくり大作戦」などの環境活動を通じて地域づくりに取り組む一般社団法人です。地域の人(“土の人”)と、瀬戸内海を渡って訪れる人(“風の人”)をつなぎ、持続可能な江田島の未来を創ることを目指しています。

> フウドwebサイト

> フウドwebサイト

昼食 イノシシの肉

昼食では、江田島で獲れたイノシシの肉をいただきました。これは、事前学習の段階から生徒たちが強く希望していた体験です。最初は戸惑う様子も見られましたが「全く臭みがなくてとても美味しい!」「豚肉に近い感じがする」など、実際に食べることで、地域資源としての可能性を肌で感じる様子がありました。

さとうみ科学館

午後からは「さとうみ科学館」を訪問しました。ここは「市民に開かれた研究機関」を目指しており、江田島の海の環境や生き物たち、人々の暮らしとの関係について、誰でも気軽に訪れ、学ぶことができる施設です。充実した展示や、生き物と直接ふれあえるスペースもあり、生き物が大好きな生徒たちは喜んで観察していました。

イノシシの狩猟と食肉加工 おきらくや

最後に、イノシシの狩猟と食肉加工を行っている「おきらくや」の吉岡さんを訪ねました。昼食で食べたイノシシの肉がとても美味しかったこともあり、生徒たちは興味津々です。実際の加工場を見学しながら、イノシシの増加による農作物被害、狩猟の実態、加工の工夫などについて話を伺いました。「イノシシの皮はどうしているのか?」「何かに再利用できないのか?」といった疑問が生徒から上がり、吉岡さんからは「鹿の皮は加工するところはあるけれど、イノシシの皮はまだ難しい」といったリアルな課題も共有されました。

また、くくり罠や鹿の皮も間近で見せていただき、狩猟という命と向き合う営みに触れる貴重な体験となりました。

また、くくり罠や鹿の皮も間近で見せていただき、狩猟という命と向き合う営みに触れる貴重な体験となりました。

くくり罠体験

締めくくりには、生徒たちの希望で「海で遊ぶ時間」を取りました。活動した後の澄んだ海でのひとときは、生徒たちにとって江田島への愛着をより深め、「この場所を守っていきたい」という想いを強くしたように感じます。

今回のフィールドワークでは、多くの方々のご協力のもと、江田島の自然や産業、地域の抱える課題に触れる貴重な経験をさせていただきました。生徒たちは実際に現地を訪れ、見て、聞いて、感じたことから、多くの問いや気づきを得ることができました。

今後は、今回得た学びをもとに、江田島の未来や自然を守るためにはどうすれば良いかを考え、行動・創造しながら、発信していく活動に取り組んでいきます。

今回のフィールドワークでは、多くの方々のご協力のもと、江田島の自然や産業、地域の抱える課題に触れる貴重な経験をさせていただきました。生徒たちは実際に現地を訪れ、見て、聞いて、感じたことから、多くの問いや気づきを得ることができました。

今後は、今回得た学びをもとに、江田島の未来や自然を守るためにはどうすれば良いかを考え、行動・創造しながら、発信していく活動に取り組んでいきます。

協創アントレLab <しぜんチーム>アドバイザ—

一般社団法人フウド代表理事 後藤峻 氏

1983年生まれ広島県安芸郡府中町出身

高校卒業後、千葉大学に進学し建築まちづくりを専攻。

大学卒業後、都内の都市計画コンサルタントに就し、全国100か所以上の地域で調査・プランニングを経験。

コンサルタントから現場のプレイヤーへのキャリアチェンジを図り、2016年3月、江田島市に移住し、地域おこし協力隊として活動する。

2018年11月、(一社)フウド設立。

江田島市を拠点に地域密着型のまちづくりを実践中。

広島修道大学人間環境学部 教授 西村仁志

1963年生まれ京都府出身

主な研究テーマ:持続可能な社会にむけた教育実践の研究

>詳しくはこちら