2024.10.16

高校

高校2年生研修旅行「カンボジアコース5日間」 2日目

期日:2024年10月15日(月)~10月19日(土)

2日目(10月16日)

朝食風景

9:00ホテル発

貸し切りバスでSALASUSUへ向かいます

9:45 SALA SUSU スタディーツアー

▲農村訪問(家庭訪問)

▲農村訪問(家庭訪問)

▲工房見学

▲工房見学

2日午前中は、「SALASUSU」(サラスースー)を訪問しました。

「SALASUSU」とは、「SALA=学校」+「SUSU=頑張って」を掛け合わせた造語で、自信やスキルを身につけて、自らの人生を学んでいけるよう、ライフスキル教育の定着を図る工房です。制作者の思いなどを工芸品を通して購入者に届けることで「作品の裏にヒトがいる」をモットーに活動を続けています。今日は工房を見学し、制作過程やその背景にあるストーリーを聞くことができました。「SALASUSU」は、女性の自立支援の場として地域に定着しており、女性が技術を身につけ経済的な自立を目指しています。2024年度からは「誰も取り残さない教室」の運営にも本格的に取り組んでおり、教育の質と教員の質の向上を目指した、コミュニティー実験校として進化しているよう。

「SALASUSU」とは、「SALA=学校」+「SUSU=頑張って」を掛け合わせた造語で、自信やスキルを身につけて、自らの人生を学んでいけるよう、ライフスキル教育の定着を図る工房です。制作者の思いなどを工芸品を通して購入者に届けることで「作品の裏にヒトがいる」をモットーに活動を続けています。今日は工房を見学し、制作過程やその背景にあるストーリーを聞くことができました。「SALASUSU」は、女性の自立支援の場として地域に定着しており、女性が技術を身につけ経済的な自立を目指しています。2024年度からは「誰も取り残さない教室」の運営にも本格的に取り組んでおり、教育の質と教員の質の向上を目指した、コミュニティー実験校として進化しているよう。

「SALASUSU」の理念に賛同した、日本の社会人やインターシップの方が活動されていました。課題解決に向けて地域コミュニティとの真の連携を深めている様子を学ぶことができたようです。

工房見学

工房見学

工房見学

工房見学

農村訪問(家庭訪問)

農村訪問(家庭訪問)

農村訪問(家庭訪問)

農村訪問(家庭訪問)

工房体験でチャーム作成

工房体験でチャーム作成

工房体験でチャーム作成

併設されているショップで作り手たちの制作した商品を購入

ランチ

ランチ

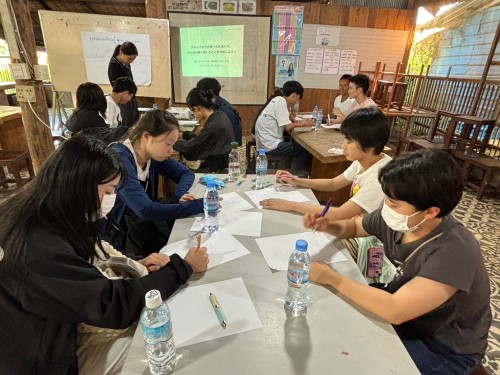

ワークショップ

ワークショップ

SALASUSUラーニングジャーニー(振り返り)より

生徒の感想

- カンボジアやSALASUSUについて知ったことで最も印象に残ったものは? →カンボジアは”地雷”という負の印象が強かったが、「人が優しく、助け合って生活している」という印象に変わった。(亀井)

- 学習の前後で変わったと思う自分の価値観や知識・イメージを書き出してみよう? →学習前は不自由な生活をしているというイメージがあったが、学習を通してみんなが協力して生活していることを知ることができた。(副田)

- 今日の授業の中で最も印象に残っているものは何だった? →全ての製品が手作業で作られており、「ものの裏にはヒトがいる」ことを実感した。(樽谷)

16:00 地雷撤去博物館訪問

カンボジアコースに参加した生徒に「カンボジアのイメージは?」と尋ねると、多くの生徒がアンコールワットの遺跡群や虐殺や内戦、地雷を挙げます。カンボジア研修旅行2日目の午後は、研修旅行の学年テーマである”命”を考える上で重要な施設であるCMAC(カンボジア・マイン・アクション・センター)地雷対策センターを訪問しました。カンボジア国内には、内戦時代にポル・ポト派やカンボジア政府軍、ベトナム軍により500万〜1000万個の地雷が埋設されたといわれています。CMACでは、内戦前のカンボジアの様子から地雷の紹介、そして地雷撤去の取り組みまでが分かりやすく解説されていました。また、カンボジアの復興や発展において日本政府やNGOの活動が深く関わっていることも紹介されていました。例えば、地雷撤去に大きな貢献をされた緒方貞子さんの活動を紹介した写真パネルは館内の随所で展示されていました。類まれな行動力と決断力において「現場主義」を貫いた緒方さんの功績により多くに命が救われたことが職員の方から紹介されました。また、カンボジアの500リエル札には日の丸が描かれており、2つの橋「きずな橋」と「つばさ橋」は日本のODAで建設されたことが紹介されました。

生徒は、「悪魔の兵器」と呼ばれる地雷の恐ろしさを知るとともに、カンボジア政府や日本政府が取り組んだきた地雷撤去の活動について学びました。

生徒は、「悪魔の兵器」と呼ばれる地雷の恐ろしさを知るとともに、カンボジア政府や日本政府が取り組んだきた地雷撤去の活動について学びました。

リトルエンジェル孤児院訪問

リトルエンジェル孤児院では約80名が共同生活を送っていました。生活資金捻出のためスバエク(陰絵)に使う革製品を販売したり、陰絵の上演をしています。また、工房の奥には教室が併設されており、小学校低学年の子どもたちが英語の授業を受けていました。先生はこの孤児院で育った中学生や高校生が務めているとこのことです。

生徒たちは高学年の子どもたちと革製品の制作の手ほどきを受けていました。また、低学年の子どもたちには手作りのお土産品を持参し、遊び方の紹介や交流を行いました。

親の病気や交通事故など、衛生面や環境面での影響を受けたこと子どもたちが孤児院で生活をしているとのことでした。孤児院訪問を通して、カンボジアの抱える今の課題を目の当たりにしたようです。

18:30 夕食 アプサラショー鑑賞

▼掲載しきれなかった写真は本校Instagramに掲載中