2025.09.10

中学

「Kyoso Jr, View(社会人講演会)」を行いました!

本校では教育目標である「グローカル・イノベーション・リーダーの育成」を目指し、さまざまな行事や活動を行っています。

9月6日(土)のアクティブ・サタデー(略称:AS)を利用し、社会で活躍をされている7名の方を講師として本校にお招きし「Kyoso Jr, View(社会人講演会)」を実施しました。

中学生にとって、普段の学校生活では社会とのかかわりを体験する機会はそれほど多くはありません。この「Kyoso Jr, View」は、中学1年生から3年生までが、事前に選択した講師の方から、それぞれの方が社会でされている事業や活動、中高生のころの体験などを直接話していただく第1部と、協創ホールに一同が会し、シンポジウム形式で様々なお話しを聞かせていただく第2部で構成されています。

9月6日(土)のアクティブ・サタデー(略称:AS)を利用し、社会で活躍をされている7名の方を講師として本校にお招きし「Kyoso Jr, View(社会人講演会)」を実施しました。

中学生にとって、普段の学校生活では社会とのかかわりを体験する機会はそれほど多くはありません。この「Kyoso Jr, View」は、中学1年生から3年生までが、事前に選択した講師の方から、それぞれの方が社会でされている事業や活動、中高生のころの体験などを直接話していただく第1部と、協創ホールに一同が会し、シンポジウム形式で様々なお話しを聞かせていただく第2部で構成されています。

第1部 個別講演

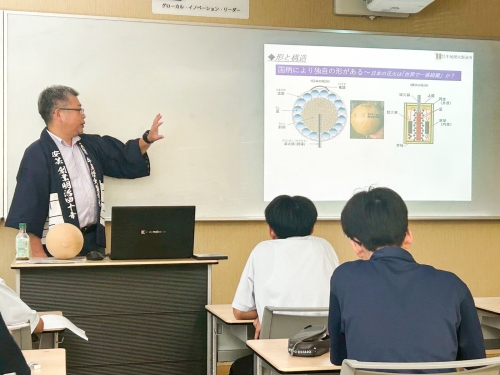

牛尾 彰彦氏(牛尾煙火製造所代表取締役・花火師)

株式会社 牛尾煙火製造所様は、中国地方で最初にして広島県内で唯一、製造から販売まで担う花火会社です。花火の歴史や作り方、打ち上がる仕組みについて、動画や模型を交えながら話をしていただきました。季節や気温によって混ざり具合が変わるため手作業が多いことや西日本豪雨やコロナ禍で苦労したことなど、お祭りで見る花火とは異なる一面を知ることができました。また、「何のために働くのか」という本校の職業観育成プログラムでも扱う問いに対して、「Rice work(生活のため)」「Like work(やりがいのため)」「Life work(誰かを幸せにするため)」の3つのワークを大事にしてほしいというメッセージもいただきました。生徒からは「来年の夏休みが楽しみになった!」「今までは『きれいだなぁ』としか思っていなかったけど、見方が変わった。」といった感想が寄せられました。夏を彩る花火に込められた職人の方々の想いを感じ取るのが、今から待ち遠しいです。

江本 一真氏(フリーアナウンサー)

最初に江本様の学生時代について話をしていただきました。5歳からサッカーをしており、その時は将来プロになる野津田選手より上手く、絶対プロになれると思っていた。しかし、高校時代にサッカー部で13軍からスタートし、初めての挫折を経験。なにをやっても上手く行かないないなかで、「サッカーが上手でなくてもできること」を中心に取り組みだし、その結果視野を広げることができ最終的には1軍でプレーできたそうです。この経験が自分の中で心のお守りとしてずっと支えになっているとお話していただきました。アナウンサーを志したのは「プロスポーツ選手を輝かせる同じフィールドに立ちたい」との思いからアナウンサーを志望したそうです。アナウンサーの試験も何度も落ちたが高校時代の経験を生かして何度も挑戦し、最終的には内定をいただいたそうです。江本様は、「どうしようは行動しよう」「コツコツが勝つコツ」「向き不向きより前向き」の3つの言葉を胸に現在も活動しているそうです。またコミュニケーションにおいて大切にしているのが、心の動きを先に伝えることを意識するといいよと教えてくださりました。生徒はメモを取りながら自分にできることは何かを意識して行動していく、笑顔で会話していきたいと話をしていました。

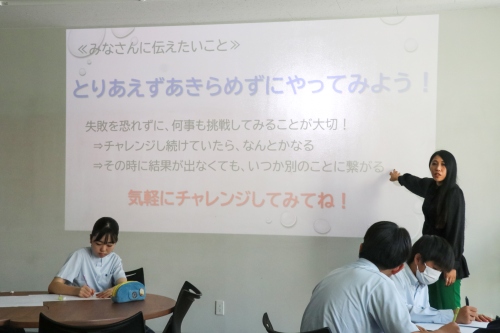

河島 佑香氏(歌手・アーティスト)

本講演では「とりあえずやってみる」をテーマに話をしていただきました。シンプルな言葉ですが、とても深いメッセージが込められていました。河島様が何度も強調されていたのは、「失敗を恐れずにチャレンジすることが大切」ということです。私たちはつい「うまくいかなかったらどうしよう」と考えて動けなくなってしまいがちですが、行動しなければ何も変わらない。失敗はむしろ成長のチャンスになるというお話に耳を傾けていました。また、印象的だったのは、「チャレンジし続けたらなんとかなる」というお言葉です。たとえ最初に結果が 出なくても、挑戦を重ねることで少しずつ形になり、思わぬ方向に道が開けることがあるとおっしゃっていました。講演を聞いたあとの生徒たちの表情を見ていると「チャレンジすること」についての捉え方が少し変わったように感じました。

小林 茉里亜氏(助産師・みんなの助産所代表)

生徒のみなさんにとっては馴染みのある保健室の「小林茉里亜先生」ですが、本日はみんなの助産所代表「小林茉里亜様」として講演していただきました。助産師という仕事はどのようなものかをお話しいただくとともに、生き方について考える時間になりました。「自分を大切にするとはどういうことなのか」、小林様の生い立ちとともに生徒たちの未来を大切にしたいという思いを語りかけるようにお話されている姿がとても印象的でした。中学生はこれから人生において大切な選択をしなければならないときをたくさん迎えていきます。その時に今回、小林様よりお話しいただいた「単なる仕事だけでなく、自分がどう生きるか、どんな選択をするのか、結果ではなくその道のりが大切」ということを思い出してほしいです。今後の人生について考えさせられるとても貴重な時間になったと思います。

塩崎 雄登氏(ひなたアニマルクリニック院長・ユーチューバー)

幼いころに生き物の死を経験したことやドラマの影響をきっかけに、獣医師を志した塩崎様にご講演いただきました。現在は獣医師としての診療にとどまらず、YouTuberとしての情報発信やアニマルクリニックの経営にも携わっています。獣医師の仕事は幅広く、診療の現場だけでなく、勉強会や発信を通じて得た知識を経営に生かすなど、多方面に広がっていることを教えていただきました。さらに、新しい病気や薬などに対応するためには常に学び続ける姿勢が必要であり、「勉強を続けることの大切さ」が強調されました。話を聞く生徒たち は前のめりになって耳を傾け、「獣医師として普段からノートを取っていますか?」といった具体的な質問も飛び出しました。真剣に考えながら聞いていた様子が印象的でした。最後に塩崎様からは、「中学生の間は大変だと思うけど勉強を頑張ってほしい。自分の“好き”を見つけたとき、その実現には勉強が必要になることもある。だからこそ将来の選択肢を狭めないよう努力を続けてほしい」というメッセージが伝えられ、生徒たちは今後を考えるうえで大きなヒントを得ることができました。

澁田 知佳依氏(保育士・詩吟奏者)

現役の保育士として働かれている澁田様は、5歳で詩舞、6歳で詩吟を始め、小学4年で吟詠全国大会を優勝し、現在も詩舞、詩吟家としても活躍されています。本日の講演会では、澁田様の経験をもとに「中学生のうちに知っておきたかったこと」をテーマにお話しして頂きました。保育士としてのやりがいや大変さ、詩舞、詩吟をつづけて良かったことなど様々な経験を語ってくださいました。そして、生徒たちは澁田様による詩吟の実演を聞いて、その迫力に圧倒されていました。また、詩舞で使用している扇子に触れる機会もあり、その大きさや質感に興味を示していました。そして、公演の最後に、「今の“好き”や“得意”は、必ず未来の武器になる」「諦めず続けることで道が開ける」「小さなことを大切に」「挨拶とありがとうは最強の力」の4つの言葉を伝えて頂きました。生徒たちはこの公演を通して、自分の好きなことは何だろうかと考え、続けることの大切さを学びました。

鈴木 粋氏((株)モクジヤ代表取締役 (一社)応縁堂 理事)

大学時代に起業した鈴木さんは、ご自身の生い立ちをイラストを交えて紹介してくださいました。もともとアニメやゲームが好きで、絵を描くことにも熱中していたことから、自分の「好き」を追い続けるうちに起業へとつながったそうです。コロナ禍で大学の授業がなくなった際には、プログラミングやデザインに取り組み、夢中で学んだ経験も語られました。さらに、大学時代に立ち上げた事業での活動を通して、学びや挑戦は誰にでも開かれていること、そして自分の軸を持つことの大切さを伝えてくださいました。生徒たちにはワークシートが配布 され、自身の「好きなこと」や「興味のあること」を書き込んでいきました。それらの意外な組み合わせが、もしかすると将来の新しい仕事の創造につながるかも…?というワクワク感も体験することができました。ご自身の仕事について、情熱をもって楽しそうに語ってくださる鈴木さんの姿に、生徒たちも前向きなエネルギーをたくさん受け取っていたようです。

第2部 シンポジウム

第2部のシンポジウムでは、7名の講師の方全員と、本日参加した中学生170名余りが一堂に協創ホールに会しました。

まずは、それぞれの方の自己紹介から始まり、それぞれの方が第1部でどのような内容の話をされたのか、説明していただきました。また、生徒自治会長の寳来さんから、「壁に当たった時、どのように乗り越えましたか?」という質問があり、それについても、どの講師の方も真摯に答えてくださっていました。

まずは、それぞれの方の自己紹介から始まり、それぞれの方が第1部でどのような内容の話をされたのか、説明していただきました。また、生徒自治会長の寳来さんから、「壁に当たった時、どのように乗り越えましたか?」という質問があり、それについても、どの講師の方も真摯に答えてくださっていました。

まだまだお話ししていただきたいことは色々とあったのですが、第2部の50分という時間もあっという間に過ぎ、最後に中学生に向けてのメッセージをお願いしました。

どの講師の方からも、ご自身の経験に基づいた、親身になってのメッセージをいただきました。 この「Kyoso Jr, View(社会人講演会)」は、一度に7名の講師の方をお招きして、様々な角度・視点から中学生にお話しいただくという、他ではあまり目にすることのない企画です。このために、4月から半年にわたり準備をしてきました。中学生にとって、社会で活躍されている7名の方のお話を聞ける機会は、この先あまりないと思います。

生徒たちが、講師の方々の思いをどのように受け止め、考え、自身の生き方にどう生かしていくか、とても楽しみです。

どの講師の方からも、ご自身の経験に基づいた、親身になってのメッセージをいただきました。 この「Kyoso Jr, View(社会人講演会)」は、一度に7名の講師の方をお招きして、様々な角度・視点から中学生にお話しいただくという、他ではあまり目にすることのない企画です。このために、4月から半年にわたり準備をしてきました。中学生にとって、社会で活躍されている7名の方のお話を聞ける機会は、この先あまりないと思います。

生徒たちが、講師の方々の思いをどのように受け止め、考え、自身の生き方にどう生かしていくか、とても楽しみです。