2024.10.05

中学

「Kyoso Jr, View(社会人講演会)」を行いました!

9月28日(土)中学校が実施した「Kyoso Jr, View(社会人講演会)」の様子です。#社会人講演会 #ここいろhiroshima #withusコネクト #社会人講演会 #株式会社RIGHTHAND #株式会社みやぐらむ #社会人講演会 #NPO法人SPICA #シャンピーバルーンチーム広島 pic.twitter.com/BrXpltQ2eI

— 広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校 (@hiroshimakyoso) October 11, 2024

本校では教育目標である「グローカル・イノベーション・リーダーの育成」を目指し、さまざまな行事や活動を行っています。

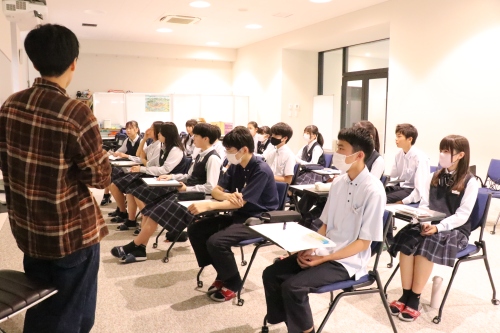

9月28日(土)のActive Saturdayを利用し、社会で活躍をされている6名の方を本校にお招きして「Kyoso Jr, View(社会人講演会)」を実施しました。

中学生にとって、普段の学校生活では社会とのかかわりを体験する機会はそれほど多くはありません。この「Kyoso Jr, View」は、中学1年生から3年生までが、事前に選択した講師の方から、それぞれの方が社会でされている事業や活動、中高生のころの体験などを直接話していただく第1部と、第1体育館に一同が会し、シンポジウム形式で様々なお話しを聞かせていただく第2部で構成されています。

第1部 個別講演

高畑 桜様(ここいろhiroshima共同代表)

高畑様は、「自分の性の在り方や家庭環境など人との違いを感じて悩み、10年先を想像して生きていける居場所を作るために」と、「ここいろhiroshima」を立ち上げられたということです。最初は、自分自身が性について家族からも周囲の人からも隠すようになり、その場に合わせながら生きてきて、教員として歩み始めてからも、周りの普通に合わせていたということです。しかし、休職をきっかけに自分を見つめなおし始めて、初めて性のことを両親に話したところから「そのままの自分でいて大丈夫なんだ。ひとりひとり普通があって、違っていいんだ」と感じることができたそうです。「楽しい・うれしい」だけではなく、「疲れた・しんどい・悲しい・わかってほしい」などの感情も自分の本音であり、自分の一部であることを生徒には伝えていただきました。自分の普通を見つけ、ありのまま生きることの大切さを生徒も感じたのではないでしょうか。

菅原 龍佑様(立命館大学2年生・WITH USコネクト代表)

生徒たちに近い視点で「同じ目線でキャリア形成の選択肢・視野を広げる」をめあてにお話しいただきました。食に関することに興味を持ったきっかけとなった中学時代の話から企業に至った経緯まで話していただき、「やってみたら意外とできる」など生徒たちも挑戦してみたい!と思えるような講演でした。実際に代替肉を使ったハンバーガーを生徒たちが作り、食べさせていただきました。代替肉を食べた生徒たちの感想は「代替肉って全然わからん!」「美味しいです!」と嬉しそうにハンバーガーを頬張っている姿が印象的でした。身近な年代に自ら挑戦して起業をした菅原さんのお話を聞いて、何か新しいことに挑戦してみたいと感じた生徒が多かったのではないでしょうか。

菅原 右敦様(野球データ解析アプリを開発・株式会社RIGHTHAND代表取締役CEO)

「起業家の思考法〜好きを仕事にするキャリア術〜」をテーマに話をしていただきました。「起業家ってどんなイメージ?」「みんなの将来の夢は?」と中学生にも答えやすい問いから始まり、これまでのキャリアや海外で注目されているスポーツに特化したアプリの話に生徒は興味津々でした。また,菅原さんは座右の銘を「周りを繋いで、ひとつにする」としており、良いときも悪いときも自分の軸をもつことで原点に立ち返ることができるという言葉に、生徒は感銘を受けていました。グループワークでは「子どものスポーツ離れを解消するための具体策」について議論し、「サッカー版バッティングセンターを作って1人でも練習できるようにする」などのアイデアを出していました。

宮本 健吾様(株式会社みやぐらむ代表取締役、クリエーター)

「すきなもの」をテーマに写真を撮ってくるという宿題をもとに、グループ内ですきなものを紹介し合う活動から始まりました。各々の紹介を聞いていると、授業がおもしろいから理科の○○先生がすきです、と紹介している生徒もいて和気あいあいとした雰囲気でした。宮本様も、すきなマスコットキャラクターについての話から、学生時代に好きで取り組んでいたことを話してくださいました。現在写真を仕事にして活動しているが、学生時代にすきだったものが今にとても生きている、たくさんのすきを見つけて自分の中にためておくことはとても大切だ、とのこと。そして、すきを仕事にするためには、すきでないこと、得意でないこともしっかりと頑張らなければならないということを教えてくださいました。生徒も真剣に聴いてたくさんメモをとりながら真剣な表情でした。

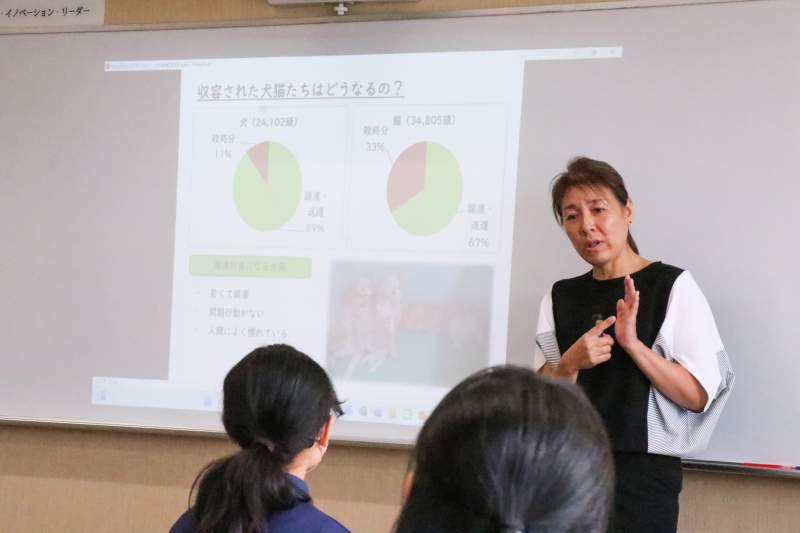

山下 育美様(NPO法人 SPICA代表理事)

山下様は、以前起きた「広島ドッグパーク崩壊事件」のニュースを受け、気づいたときには毛布を片手に走り出していたことがきっかけで、そこから動物保護の活動を始め、ボランティアの仲間たちと共に動物に寄り添い続けていらっしゃいます。人間の身勝手な理由から生まれ、いらなくなったら捨てられるといった無責任な行動が繰り返されており、全国で殺処分が毎日のように行われている現代社会で、私たちにできることは、恐ろしく、辛い現実を知り、それを広めることや、正しい知識を持つことであり、またそれに限らず、支援物資を集めることも自分たちにできる支援であるということを教えていただきました。生徒たちは、動物の問題に関心と疑問を持って関わることの大切さと、さらに広い視点で考えれば、自分たちにもできることがたくさんあるということを学んでいました。

吉長 孝衛様(「シャンピー・バルーンチーム広島」主宰・水引細工師)

吉長様は、最初にクラウン(ピエロ)として活動を行うようになったきっかけを話してくださいました。その際知人から「アメリカでは病院などにクラウンがやってきてケアを行う」という話を聞き、シャンピー・バルーンチーム広島を立ち上げ、正式にケアリングクラウンとしての活動を行うようになったそうです。

水引についても酒屋での仕事が原点で、贈答用のお酒を梱包するときに「お祝いなどで人に渡すものだから、より特別感を出したい」とのことで、のし紙に印刷ではない本物の水引を付けるようになったのが始まりとのことです。後にこの水引は販売をするようになりますが、その際は製作者の名前で販売をし、人と人をつなげるものであることを強調されていました。ケアリングクラウンも水引も最初は趣味や興味の対象でなかったが、続けることでここまで来ることができたとのこと。生徒たちは、吉長様の話を聞きながら、物事を続けることの大切さを感じているようでした。

第2部 シンポジウム

第2部のシンポジウムでは、6名の講師の方全員と、本日参加した中学生150名余りが一堂に第1体育館に会しました。

まずは、それぞれの方の自己紹介から始まり、それぞれの方が第1部でどのような内容の話をされたのか、説明していただきました。また、生徒自治会長の森澤さんから、「中高時代の活動が今の活躍とどうつながっているのですか?」という質問があり、それについても、どの講師の方も真摯に答えてくださっていました。

まだまだお話ししていただきたいことは色々とあったのですが、第2部の50分という時間もあっという間に過ぎ、最後に中学生に向けてのメッセージをお願いしました。どの講師の方からも、ご自身の経験に基づいた、親身になってのメッセージをいただきました。

この「Kyoso Jr, View(社会人講演会)」は、一度に6名の講師の方をお招きして、様々な角度・視点から中学生にお話しいただくという、他ではあまり目にすることのない企画です。このために、4月から半年にわたり準備をしてきました。中学生にとって、社会で活躍されている6名の方のお話を聞ける機会は、この先あまりないと思います。

生徒たちが、講師の方々の思いをどのように受け止め、考え、自身の生き方にどう生かしていくか、とても楽しみです。