2020.11.20公開研究授業「探究×ICT」

広島修道大学での学び、研究について知る

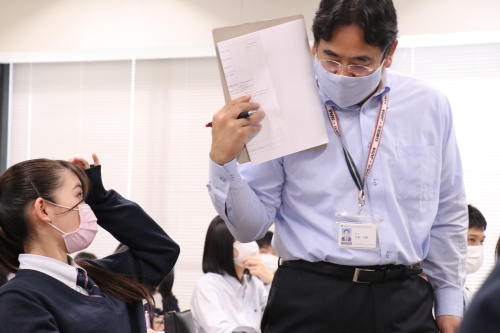

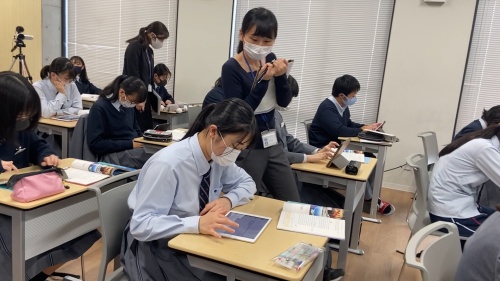

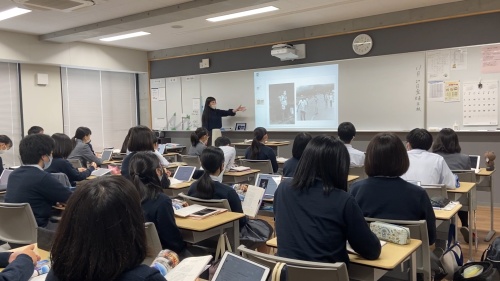

11月20日(金)、本校を会場として、公開研究授業が行われました。

本来であれば、他の中学校・高等学校にも開催をお知らせし、参加者を募る予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、今年度は、指導・助言をしていただく大学の先生方を除き、原則校内の先生だけの参加となりました。このことは、本当に残念でなりません。

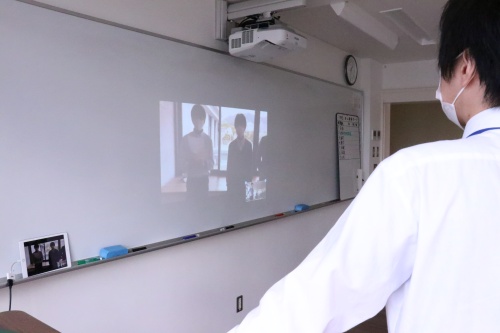

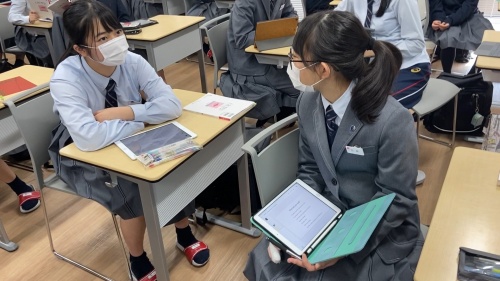

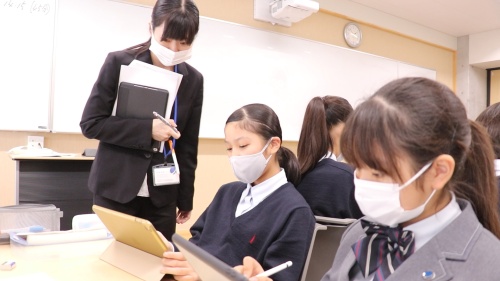

この公開研究授業は、ひろしま協創の目指す4つの力(「探究型学力」「自己実現」「社会参画」「協創」)をどのように授業で育成するか、そこにICTをどのように効果的に取り入れていくかを、全員で考え、作り上げていく足掛かりとするために実施されました。

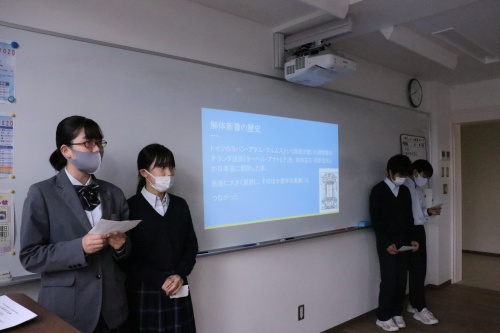

当日研究授業を実施する先生方は、約半年間にわたり、毎週検討会を行い、授業の内容や手法、進め方を考えてきました。そこにはさまざまな工夫やICTを取り入れた先進的な試みがあったり、大変ではありましたが、とても充実した時間となったのではと思います。

本来であれば、他の中学校・高等学校にも開催をお知らせし、参加者を募る予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、今年度は、指導・助言をしていただく大学の先生方を除き、原則校内の先生だけの参加となりました。このことは、本当に残念でなりません。

この公開研究授業は、ひろしま協創の目指す4つの力(「探究型学力」「自己実現」「社会参画」「協創」)をどのように授業で育成するか、そこにICTをどのように効果的に取り入れていくかを、全員で考え、作り上げていく足掛かりとするために実施されました。

当日研究授業を実施する先生方は、約半年間にわたり、毎週検討会を行い、授業の内容や手法、進め方を考えてきました。そこにはさまざまな工夫やICTを取り入れた先進的な試みがあったり、大変ではありましたが、とても充実した時間となったのではと思います。

| 教科 /科目 |

学年 /コース |

単元名 | 概要 | 授業担当者 | 指導・助言者 |

| 国語科 /古典B |

高校2年/修大コース | 平安時代と現代の「似つかわしい家」「興ざめする家」を考えよう! | ・平安時代の似つかわしい家あるいは興ざめする家がどのようなものか読み取ることができる(観る) ・平安時代と現代の似つかわしい家あるいは興ざめする家を表現することができる(描く) ・平安時代と現代の家の共通点や相違点を考え、作者の言葉の意図を理解する(問う) ・iPadを使って自分が考えた家を表現したり、自分の考えを発信したりすることができる(ICT) |

岡本 美和子 | 谷口直隆准教授 (広島修道大学 人文学部) |

| 社会科 | 中学2年/中高一貫コース | 身近に残る『歴史』を調査し、文化史を比較してみよう! | 歴史に関わる事象の意味や意義、伝統と文化の特色などを、時期や年代、推移、比較、相互の関連や現在とのつながりなどに着目して多面的・多角的に考察したり、歴史に見られる課題を把握し複数の立場や意見を踏まえて公正に選択・判断したりする力、思考・判断したことを説明したり、それらを基に議論したりする力を養う。 | 伊藤 真 | 笹尾省二教授 (広島修道大学 人文学部) |

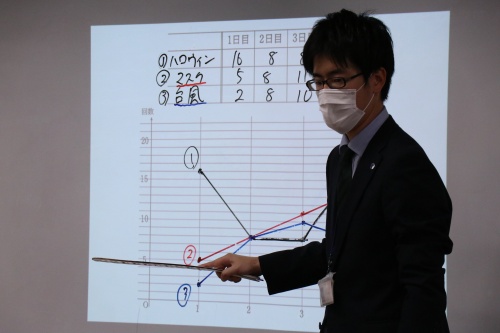

| 数学科 /数学Ⅱ |

高校2年 /進学コース |

身近に潜む微分 | ①日常生活にある数学的事象に関心をもつ。具体的な事象において、その値の変化を考察し、微分に対する理解を深めようとする。【関心・意欲・態度】 ②日常生活にある事象を数学的に捉えることができる。指定された区間の変化を局所的に見ることができる。【数学的な見方・考え方】 ③変化の様子をグラフで表すことができる。 平均変化率を求めることができる。【表現・処理】 ④平均変化率と微分係数の定義を理解することができる。【知識・理解】 |

清水 智亮 | 馬場卓也教授 (広島大学 大学院人間社会科学研究科) |

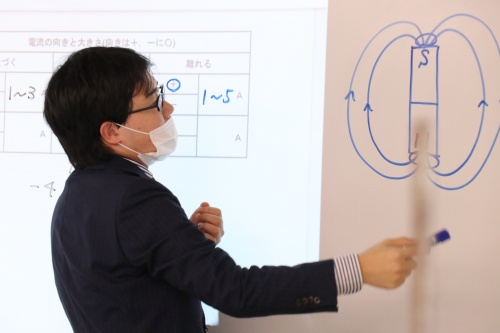

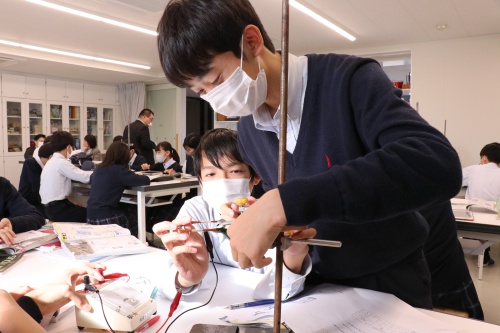

| 理科 | 中学2年 /中高一貫コース |

電流と磁界 | ・棒磁石の動きが回路を流れる電流にどのような影響を与えるかを問う 。 問う ・棒磁石の動きの速さが回路を流れる電流の大きさと関係することを観察する 。 観る ・棒磁石の動きの向きと電流の流れる向きについて視覚的に理解できるように描き表す 。 描く ・コイルはその中を貫く磁力線の変化を一定に保とうと する 性質があることに気付かせる 。 ・実験レポートを google cla ssroom で提出 する。 ICT |

湯谷 圭亮 | 池田幸夫 先生 ( 元 広島修道大学 人文学部 教授) |

| 英語科 /コミュニケーション英語Ⅰ |

高校1年 特進コース |

Lesson8 「Not So Long Ago」 |

展覧会という設定のもと、様々な写真を通して、20世紀を振り返る。 科学技術等の目覚ましい発展があった一方で、多くの戦争や災害など、悲しい歴史あることに目を向けさせるとともに、未来への希望について考える。 | 原 さやか | 戸出朋子教授 (広島修道大学 人文学部) |

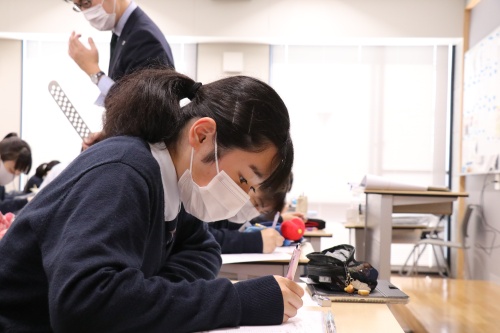

| 探究科 | 中学1年生 /中高一貫コース |

問(SOCIAL) | ・疑問を見つけられる。 (問う) ・考察できる。 (観る) ・疑問への答えを作れる。 (描く) ・Padletで授業前後の自分の考えの変化を実感できる。Google formでアンケートに答えられる。 |

大舘 善文 | - |

表はスクロールすることができます。

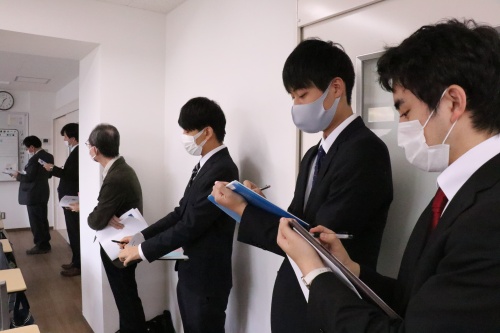

公開研究授業終了後は、それぞれの授業参加者で振り返りの分科会を行いました。そこでは、授業でよかった点や気になった点をワークショップ形式で出し合い、分類・整理して他の会場の参加者全員と共有したGoogleスライドに入力し、シェアしました。また、指導・助言の先生から頂いたアドバイスを参考に、「明日から自分にできること」を考え発表してもらいました。

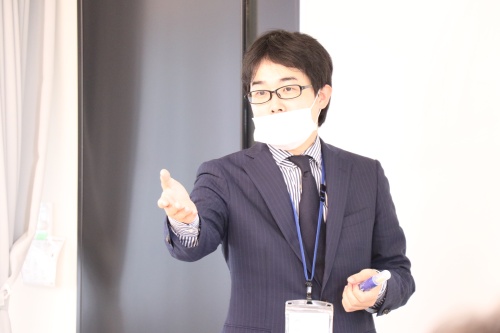

その後は会場を協創ルームに移し、全体会を行いました。そこでは、各授業の様子の紹介や振り返り会の成果の発表、そして、全体講評を広島修道大学の岡本徹先生からしていただきました。最後には全員の感想を、意見共有アプリ「padlet」に入力し、それぞれの授業への思いややってみたいことをシェアしました。

授業をされた先生方には、この公開研究授業の成果を、ぜひ日頃の授業や教育活動に取り入れもらいたいと思いますし、また、授業に参加された先生方も、今回の授業で見ていただいたICTなどの先進的な手法を、ご自分の授業にどんどんと(ICTは途中でトラブルがあるのが当たり前ですので、それにめげずに)取り入れていただければと思います。 今回の公開研究授業に指導・助言者として参加してくださいました、広島修道大学の岡本徹教授を始め、諸先生方には、大変お忙しいところ、お力をお貸しくださいました。ありがとうございました。

その後は会場を協創ルームに移し、全体会を行いました。そこでは、各授業の様子の紹介や振り返り会の成果の発表、そして、全体講評を広島修道大学の岡本徹先生からしていただきました。最後には全員の感想を、意見共有アプリ「padlet」に入力し、それぞれの授業への思いややってみたいことをシェアしました。

授業をされた先生方には、この公開研究授業の成果を、ぜひ日頃の授業や教育活動に取り入れもらいたいと思いますし、また、授業に参加された先生方も、今回の授業で見ていただいたICTなどの先進的な手法を、ご自分の授業にどんどんと(ICTは途中でトラブルがあるのが当たり前ですので、それにめげずに)取り入れていただければと思います。 今回の公開研究授業に指導・助言者として参加してくださいました、広島修道大学の岡本徹教授を始め、諸先生方には、大変お忙しいところ、お力をお貸しくださいました。ありがとうございました。