2025.04.04

中学

高校

2025年度 教職員研修会「性の多様性の理解」を開催しました

2025年4月4日(金)、教職員研修会「性の多様性の理解」を開催しました。講師には、広島修道大学人文学部社会学科の河口和也教授をお招きし、教職員が性の多様性に関する知識を深め、性のあり方について多様な視点から理解を深めるとともに、教育現場において多様な背景をもつ生徒への適切な支援や関わりについて考えることを目的としました。

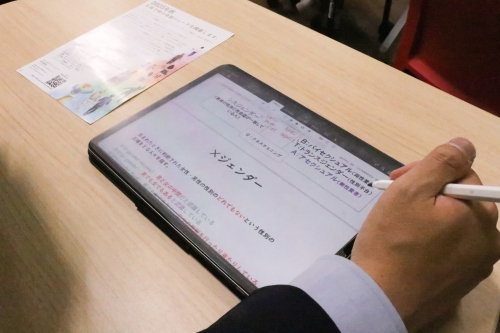

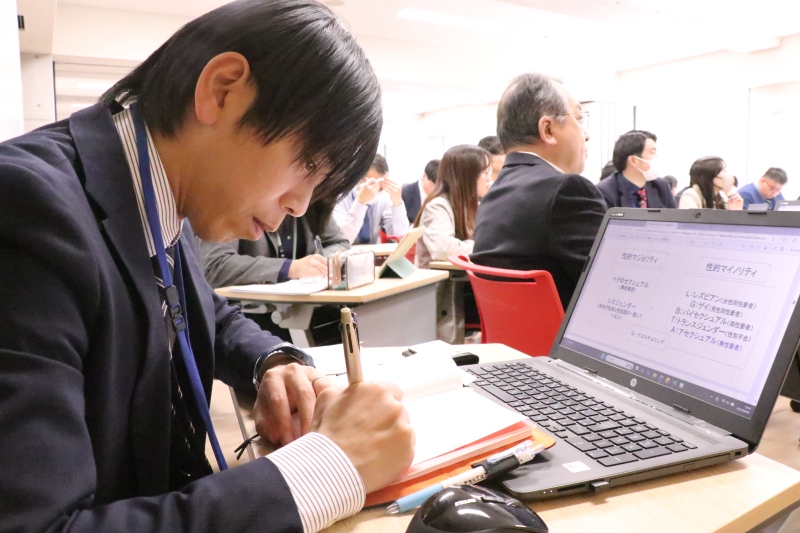

研修ではまず、性をかたちづくる4つの要素について説明がありました。それは、出生時に割り当てられた性別(sex)、好きになる性(性的指向/sexual orientation)、自分で自分の性別をどう思うか(性自認/gender identity)、表現したい・見られたい性別(性表現/gender expression)です。これらの要素の組み合わせによって一人ひとりの性のあり方が構成され、それは固定的でなく連続的なグラデーションであることが強調されました。

近年注目されている用語として、SOGI(Sexual Orientation , Gender Identity)、およびより包括的な概念であるSOGIESC(SOGIにSex:身体的な性的特徴を加えたもの)も紹介されました。研修ではさらに、性的マイノリティの人々が直面し得る「3つの孤立」についての説明がありました。

感情的孤立は、セクシュアリティやジェンダーが受け入れてもらえないのではないかという不安から、家族や友人とのコミュニケーションが減少すること。

社会的孤立は、同じ立場の人との出会いの少なさや、自己否定感により社会的なつながりを持ちにくくなること。

認識的孤立は、セクシュアリティやジェンダーに関する正確な情報が得にくい現状(誤情報や差別的な情報を含むインターネット環境など)を指します。

また、当事者だけでなく、カミングアウトを受けた家族も孤立する可能性があることが示され、周囲の理解と支援の重要性が強調されました。

LGBTQ+のロールモデル(自らのあり方を肯定しながら生きている人)と、周囲に正しい振る舞いを示すアティテュードモデルの必要性についても言及がありました。教職員自身がアティテュードモデルとして、日常の雑談や授業の中で自然にLGBTQ+に関連する話題に触れ、生徒にとって良い手本となるという視点が共有されました。

さらに、生徒に対して受容的な姿勢を示し、「大切なことを伝えてくれてありがとう」、「何かできることがありますか」といった声がけが大切であること、そしてアウティングを避けることの重要性が改めて確認されました。

今回の研修会は、教職員が性の多様性に関する理解を深め、誰もが安心して学校生活を送ることのできる環境づくりを推進するうえで、非常に有意義な機会となりました。

研修ではまず、性をかたちづくる4つの要素について説明がありました。それは、出生時に割り当てられた性別(sex)、好きになる性(性的指向/sexual orientation)、自分で自分の性別をどう思うか(性自認/gender identity)、表現したい・見られたい性別(性表現/gender expression)です。これらの要素の組み合わせによって一人ひとりの性のあり方が構成され、それは固定的でなく連続的なグラデーションであることが強調されました。

近年注目されている用語として、SOGI(Sexual Orientation , Gender Identity)、およびより包括的な概念であるSOGIESC(SOGIにSex:身体的な性的特徴を加えたもの)も紹介されました。研修ではさらに、性的マイノリティの人々が直面し得る「3つの孤立」についての説明がありました。

感情的孤立は、セクシュアリティやジェンダーが受け入れてもらえないのではないかという不安から、家族や友人とのコミュニケーションが減少すること。

社会的孤立は、同じ立場の人との出会いの少なさや、自己否定感により社会的なつながりを持ちにくくなること。

認識的孤立は、セクシュアリティやジェンダーに関する正確な情報が得にくい現状(誤情報や差別的な情報を含むインターネット環境など)を指します。

また、当事者だけでなく、カミングアウトを受けた家族も孤立する可能性があることが示され、周囲の理解と支援の重要性が強調されました。

LGBTQ+のロールモデル(自らのあり方を肯定しながら生きている人)と、周囲に正しい振る舞いを示すアティテュードモデルの必要性についても言及がありました。教職員自身がアティテュードモデルとして、日常の雑談や授業の中で自然にLGBTQ+に関連する話題に触れ、生徒にとって良い手本となるという視点が共有されました。

さらに、生徒に対して受容的な姿勢を示し、「大切なことを伝えてくれてありがとう」、「何かできることがありますか」といった声がけが大切であること、そしてアウティングを避けることの重要性が改めて確認されました。

今回の研修会は、教職員が性の多様性に関する理解を深め、誰もが安心して学校生活を送ることのできる環境づくりを推進するうえで、非常に有意義な機会となりました。

講師:河口和也教授(広島修道大学人文学部社会学科)